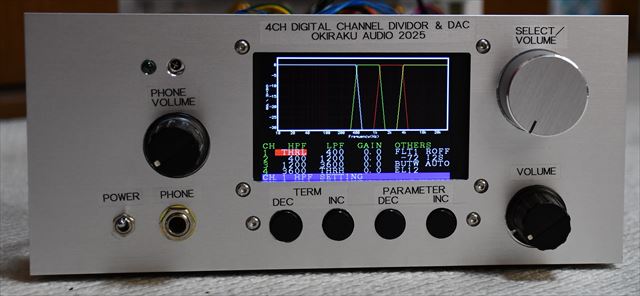

現在使用中のアナログチャンデバ+ボリュームコントローラのケースを流用することにしましょう。

ケースの加工は最小限にしたいので、とくにパネルについてはそのまま使おうかと思いました。

というのも、ソフトとしては20x4のLCDをつかうことも可能なので、それにすればフロントパネルはそのまま

使えます。

でも、せっかく480x320ドットのカラーグラフィックパネルもつかえることなので、そちらを使えるように

したいと思います。LCDの窓枠をすこし大きくすれば、入るでしょう。

QVGAのパネルもなんとか入りそうな感じです。

躊躇するなあ〜

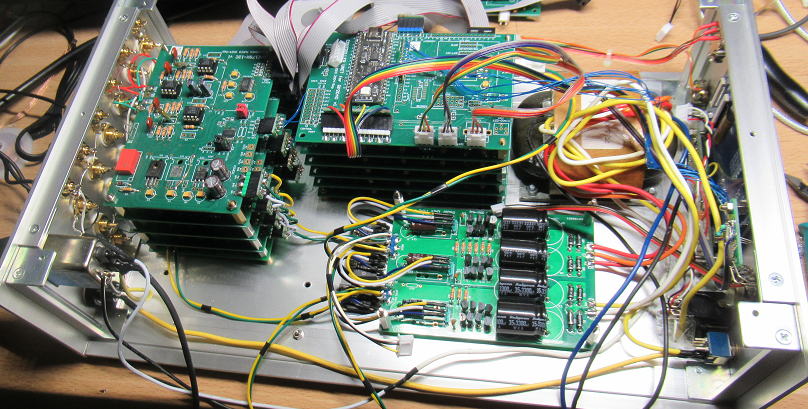

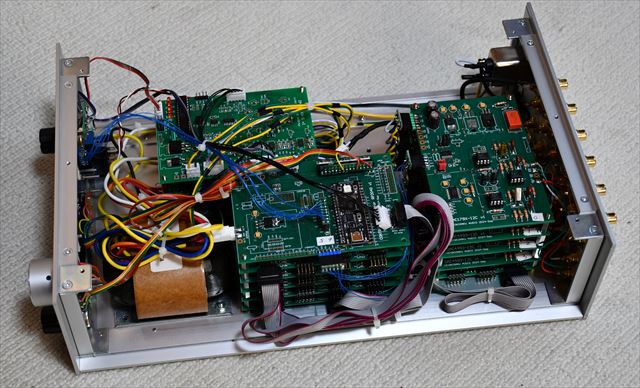

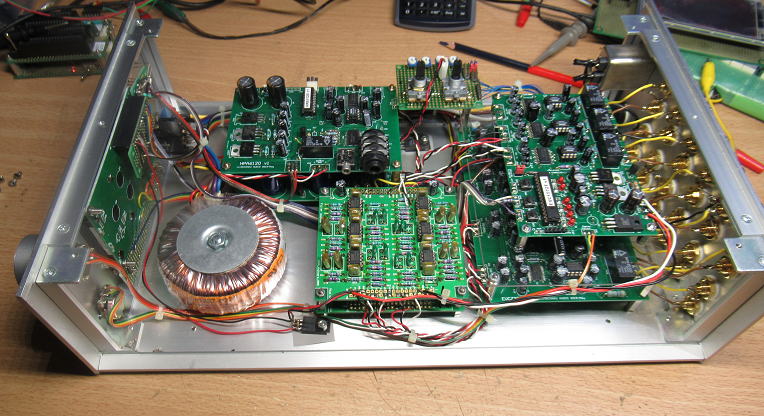

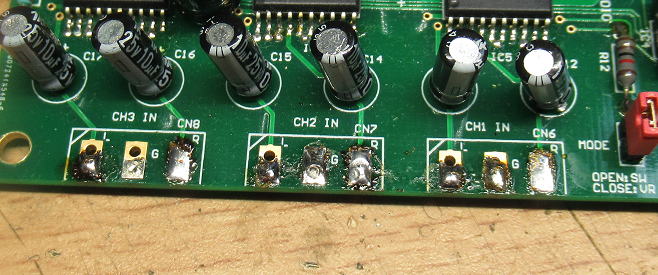

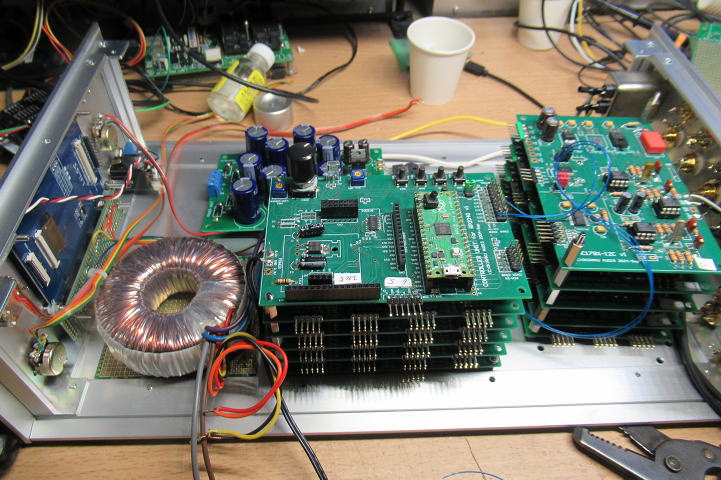

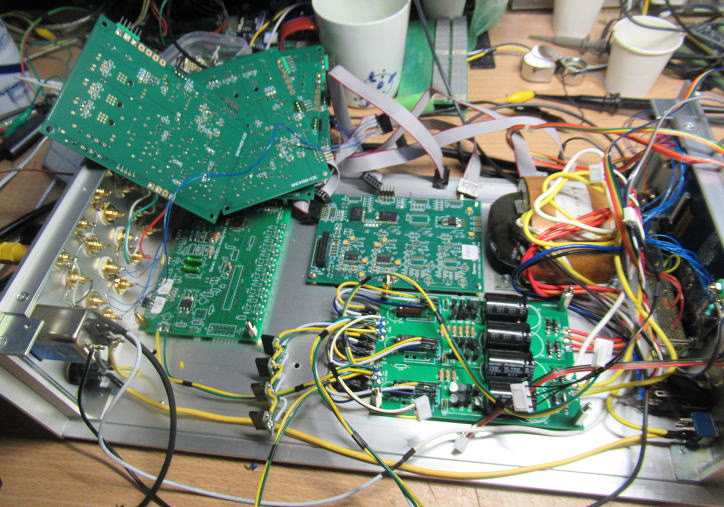

ひさしぶりに、ラックからコントロールアンプを引っ張りだしてきました。そして御開帳です。

いや〜、結構な量の配線だなあ〜。これを弄るのはちょっと躊躇するなあ〜。

やっぱり新しい、ケースに入れなおそうかなあ〜。

久しぶりに御開帳です。結構、内部の配線が多いです。

なお、裏面のRCAの端子は必要な数の倍の数がついています。

必要な数は4ch分のアナログ出力と1ch分のアナログ入力、そしてSPDIFx2になるので全部で12個で足ります。

下半分を使うとして、上半分のRCAはどうしようかな?勿体ないから取り外しておこうかな?

裏面には必要数の倍のRCA端子があります。下半分で足りそうです。

いってしまえ〜

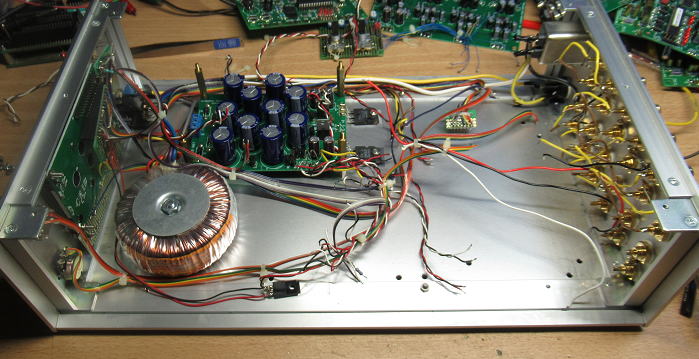

このケースを流用するか、それとも止めておくか、しばらく葛藤しましたが、やはり流用することにしました。

なんせ、その方がお財布にも優しそうです。

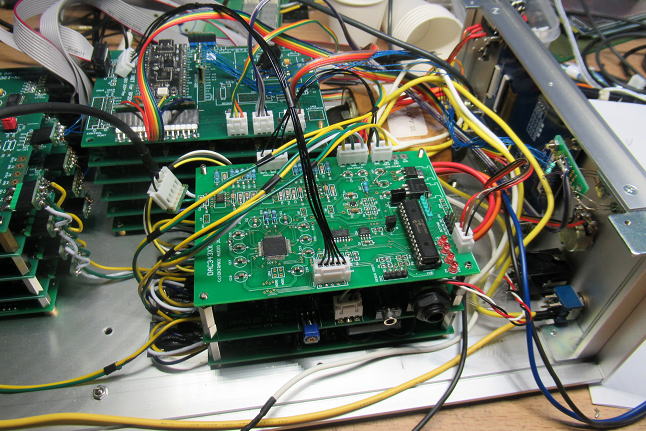

ということで、未練を断ち切るために一気に配線を外して、基板類を取り外しです。

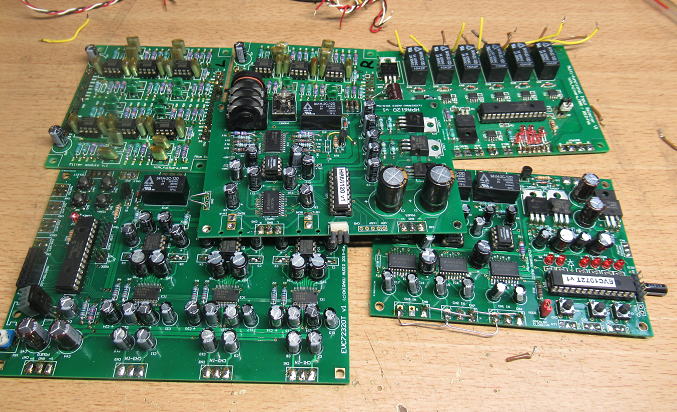

とりはずした基板については、次に使いやすいように端子の半田を掃除しておきます。

とんどん基板類を外して行きます。

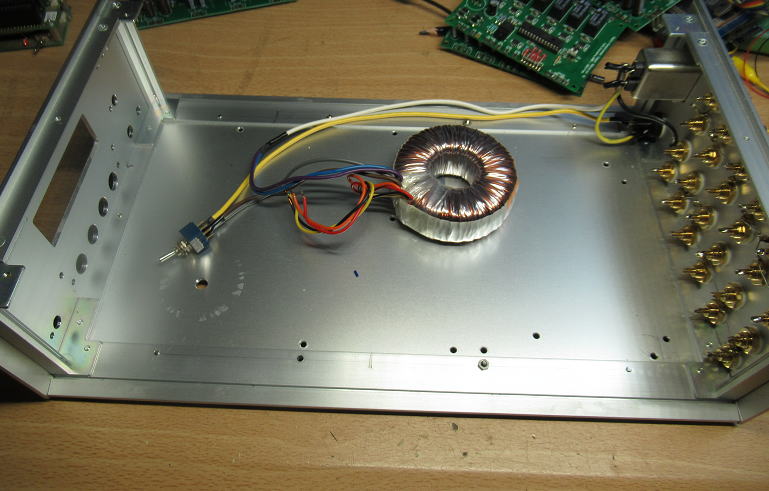

全部取り終えました。

今回で、お役御免になる基板類です。電源基板はそのまま使おうかと思います。

取り外したあとは端子が半田で汚くなっています。

再利用できるように、余分な半田を取り除いてアルコールで拭いておきます。

フロントパネル加工

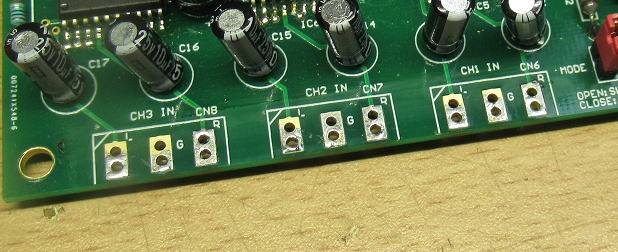

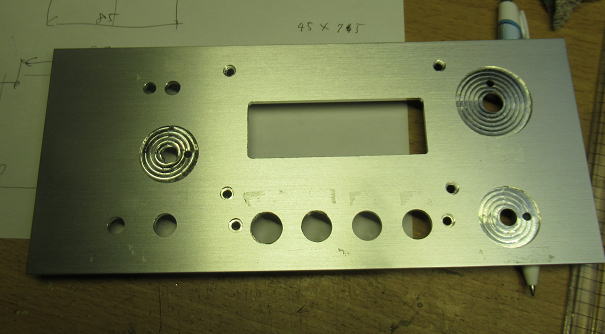

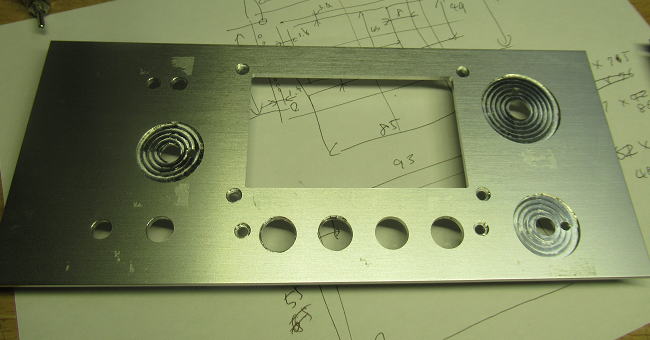

つぎはフロントパネル加工です。現状のLCD用の窓では小さいので、大きく広げてやります。

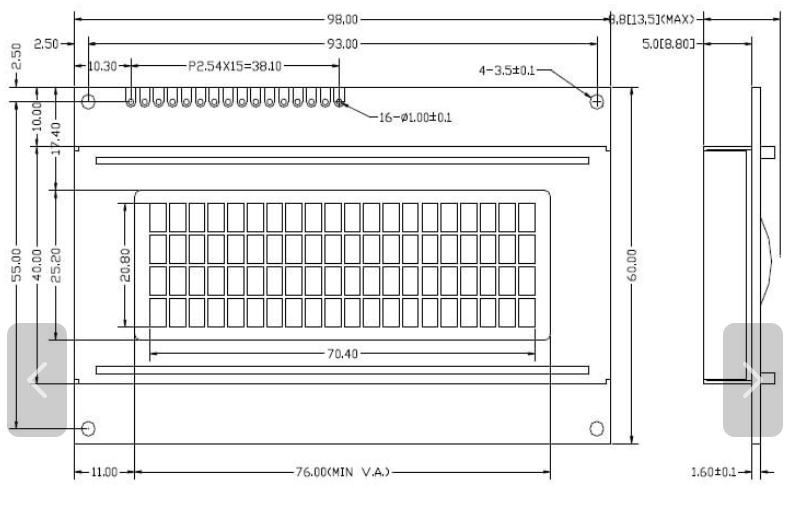

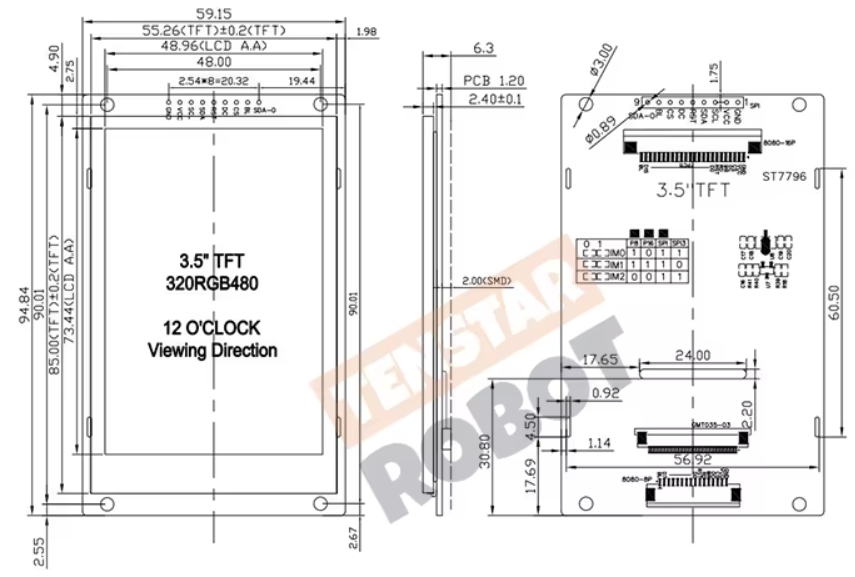

備忘録も兼ねて、現在のLCDパネルと次に取りつけるパネルの寸法を拾いだしておきました。

現在のLCD用の窓では小さいので拡張工事が必要です。

今までつかっていたLCDの寸法図です。

これが今回とりつけるパネルです。

窓の寸法がわかったところで、CADで描いてCNCで加工です。

久しぶりにアルミの加工を行いました。

新しいパネル用の窓枠の加工が終わりました。

QVGAパネルの加工

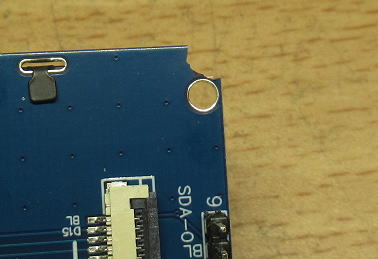

QVGAパネルをとりつけるには、すこしQVGA基板の加工が必要です。

ラインダが必要になるので、また日を改めましょう。

(2025.4.4)

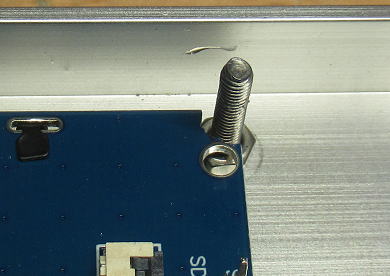

基板の四隅にすこし切り込みを入れます。

これでかろうじて元のネジを避けることができます。

あとはプラスチックのスペーサを挟んで軽くネジ止めです。

これで、フロントパネルの加工が完了です。いまのうちにテプラを貼っておきましょう。

テプラをペタペタ

次は、全体のレイアウトを検討です。

基板の配置を検討中です。

電源はどうするか?

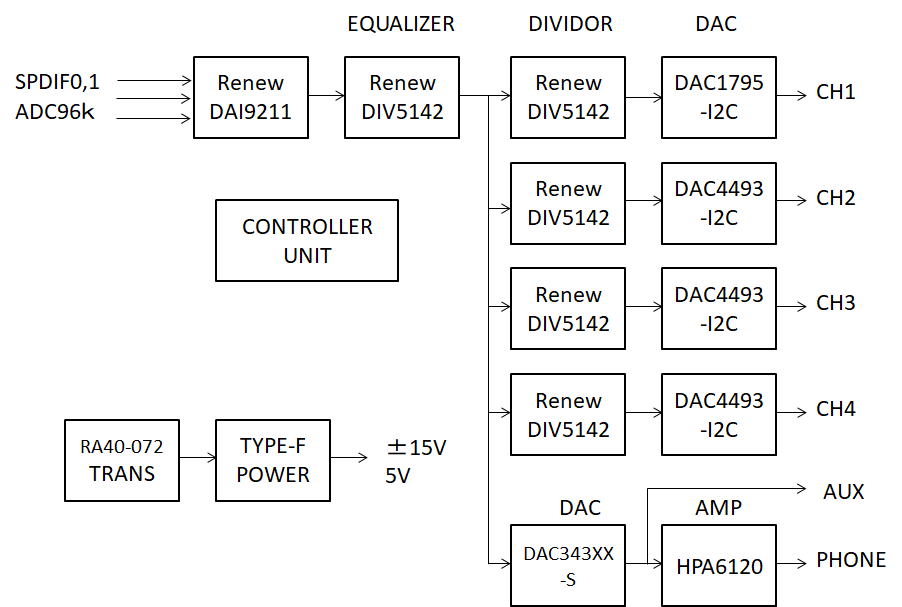

もともとの電源はRSコンポで購入したトロイダルトランス(18-0-18 1.4A @115VAC)をつかい、TYPE-S基板で

±15Vのみを生成していました。今回の構成では5Vの電源が1A程度は必要になるので、なんとかしてその電源

を準備する必要があります。

一番簡単なのは、15Vから3端子レギュレータで5Vを得ることですが、ちょっと強引かなあ〜。なんせパワーロスが

10Wもでますから、トランジスタの放熱が間に合うだろうか?なんせ、トランジスタはケース底面に固定しているだけです。

トランスを変更して、5V専用の電源を作成するのが一番なのでしょうが、なんせスペースが限られています。

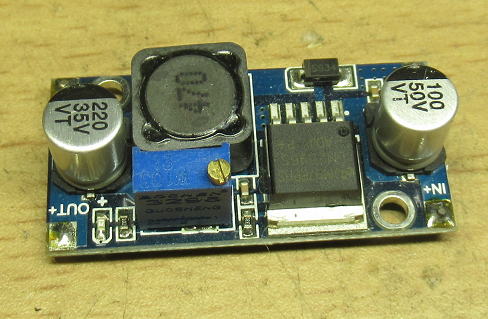

ということで、今回はトランスの1次整流箇所からDCDCで5Vを生成することにしました。

これで3Aまで出力がとれます。

DCDCだと電源ラインに高周波数のノイズがすこし乗ってきますので、LCフィルターを

追加でいれて、できるだけ安定になるようにしておきましょう。

やっぱDCDCは駄目かなあ〜

さっそく、DCDC用の小型の基板を作ってみました。

一応、トランスの上に置けるサイズにしておきます。

DCDC出力は22uHと560uFのコンデンサのLPFを2段にしています。

基板ができたので、さっそく電子負荷につないでテストです。

トランスの上におけるサイズで基板を作成です。

電子負荷装置につないで、負荷電流1Aでテストです。

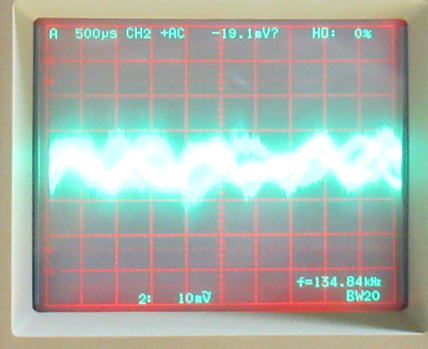

オシロで出力電圧をみてみますが、高周波のパルスノイズはかなり低減していますが、

そのかわり比較的低周波の成分で結構変動があります。およそ20mVpp程度の電圧変動があります。

要は高周波のノイズが低周波にシフトしただけということですね。でも、このくらいなら大丈夫かな〜。

というのも、5Vで動く基板は内部に3.3VのLDOを搭載しているので、低周波の変動はそこで

除去されるからです。

5Vラインの出力電圧は比較的低周波数の変動があります。

気になったのは、DCDCの元電源への影響です。

おそるおそる調べてみると、結構な電圧で影響をうけています。

そりゃ、パルス的に電流を供給しないといけないですから、

かなりの電圧変動がでてしまいますよね〜。

元電源への影響がかなり大きいです。

これをみてしまうと、ちょっとこのDCDCをつかうのは躊躇してしまうなあ〜。

やはり、5V専用のドロップ電源を用意しないといけない感じです。

そうなると、現状のTYPE-S電源だけでなく、もう1枚電源基板が必要になります。

かなり、スペース的に厳しいなあ〜。

そのまま流用する予定だったTYPE-S電源は今回はボツになりそうです。

TYPE-F電源に交換 2025.4.5

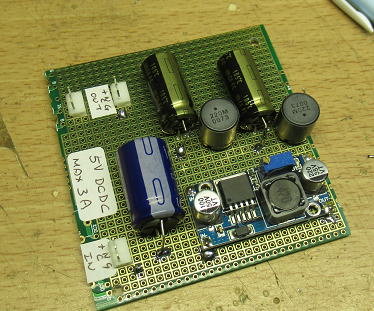

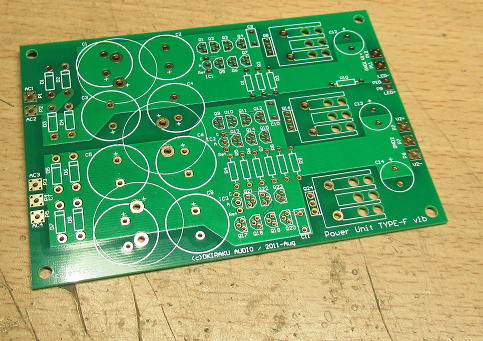

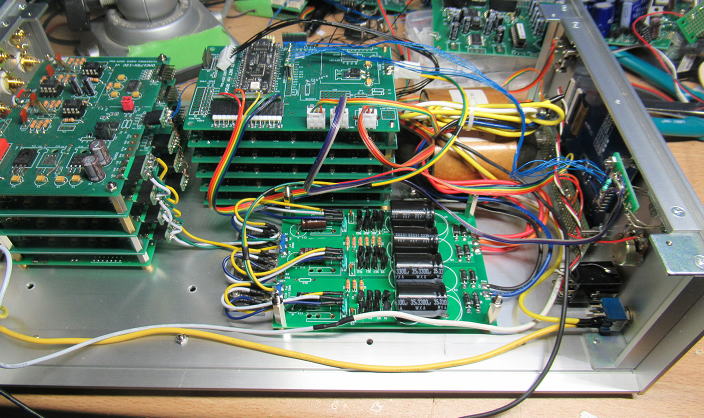

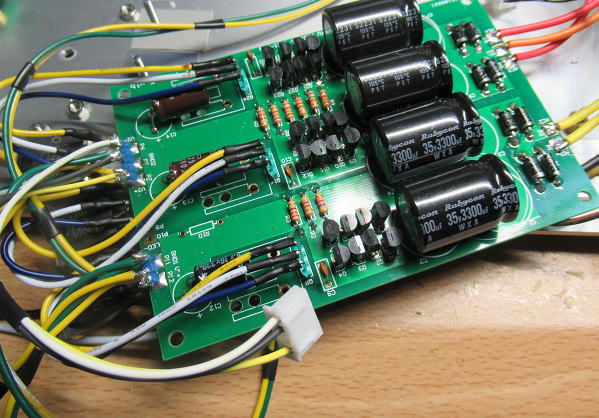

±15Vと5V電源が1枚で得られるようにするために、電源基板を交換です。

TYPE-F電源基板で新しく作ることにしました。

TYPE-F電源基板をつかって±15Vと5Vの2系統の電源が得られるようにしましょう。

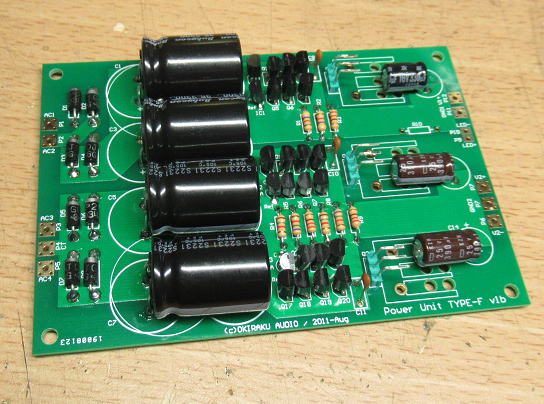

すこし高さを低くしたいということもあり、コンデンサは横に寝かせました。

こうすれば20mmのスペーサで基板を積み立てることができます。

普通にコンデンサを実装したら、30mmのスペーサが必要になってきて、

かなり高さがでてしまいます。

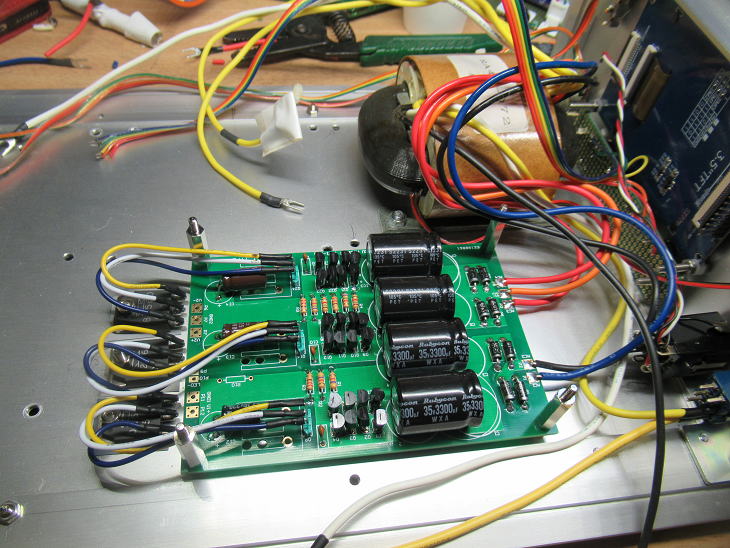

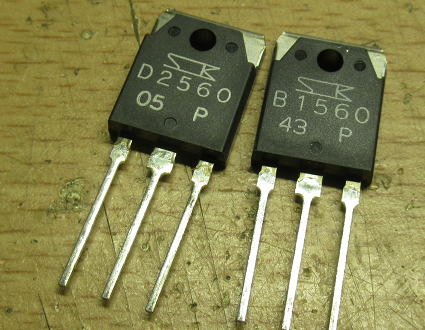

こんな形で完成です。平滑コンデンサは3300uF/35Vです。パワトラは外部に取り付けです。

電源基板をTYPE-Sから入れ替えました。トランスもトロイダルトランスからRコアのRA40に変更です。

パワトラは秋月で売っているダーリントンのトランジスタを使いました。

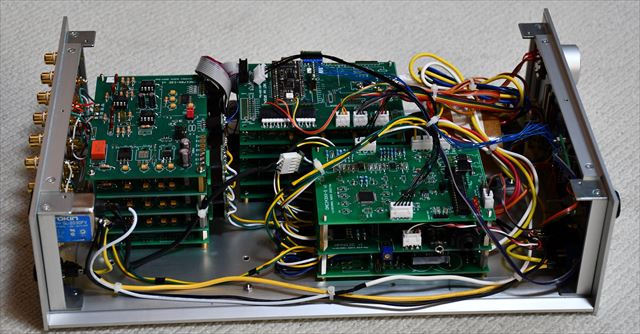

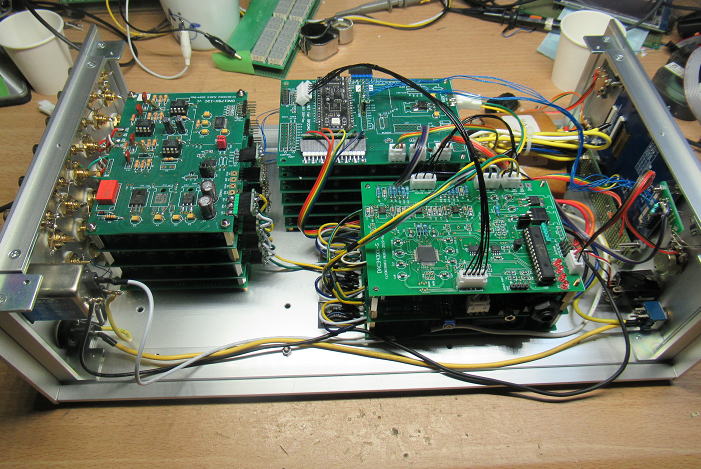

どんどん組み込んでいきましょう!

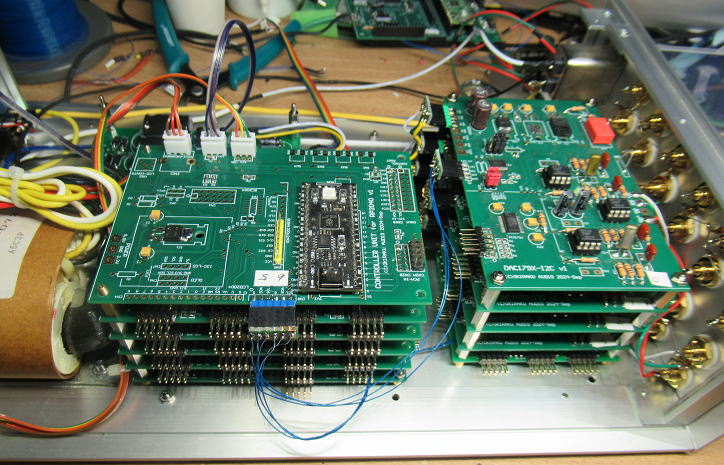

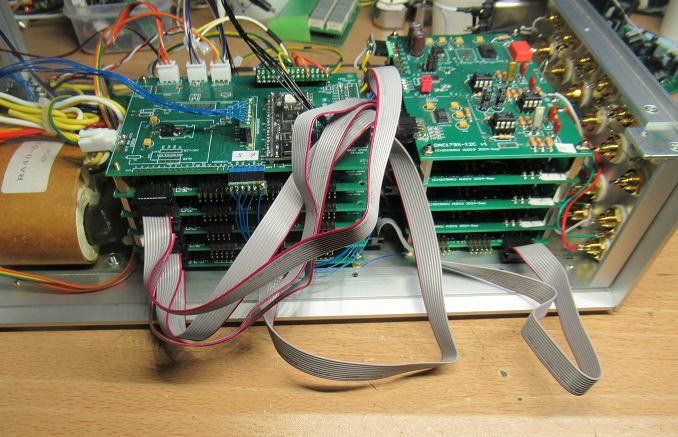

次はDAC基板+DAI基板を取り付けです。端子に近い位置なので、端子と基板間の配線が窮屈になりました。

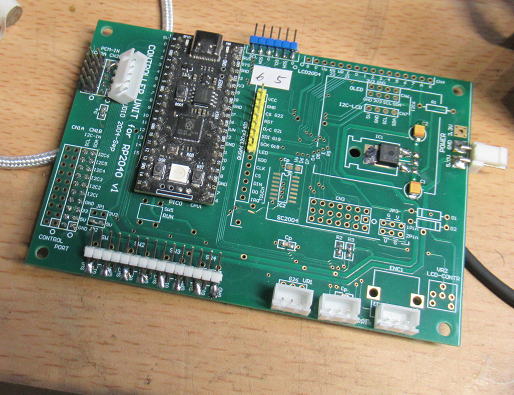

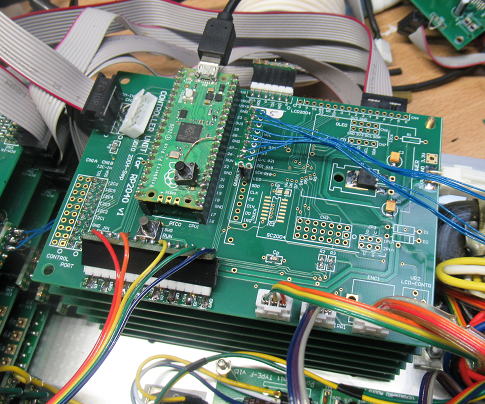

次はCONTROLLER UNITとRenew DIV5142を5枚(4ch分とイコライザ)を取り付けです。

CONTROLLER UNITは新調してPICOも高さを抑えるために直付けです。

スイッチやQVGAパネルとの接続もコネクタにしました。

悩むなあ〜

あとは、電源基板の上に何を搭載するかです。

RenewDIV5142の機能をフルに使うためには、Precision DELAYを搭載したいところですが、そうすると

フロントパネルのヘッドホン出力が飾りになってしまいます。それらも使いたいところなので、

なにがしDACとヘッドホンアンプを搭載したいところでもあります。

され、どっちにしようか?

とりあえず、遅いので寝ながら考えましょう。

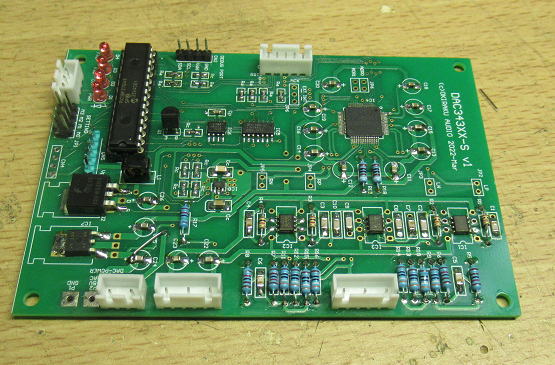

とりあえず、DACとしてはDAC343XX-Sが候補なので、取りつける準備だけはしておきましょう。

電源基板の上にはスペースがまだあります。さて、Precision DELAYを搭載するか、DAC+ヘッドホンアンプを搭載するか?

この部分を飾りにするか、それとも機能を使うか。悩むなあ〜。

DACを搭載するとしたらこれです。DAC343XX-Sです。アナログ出力もあるので便利です。

やっぱりヘッドホンアンプにしましょう! 2025.4.6

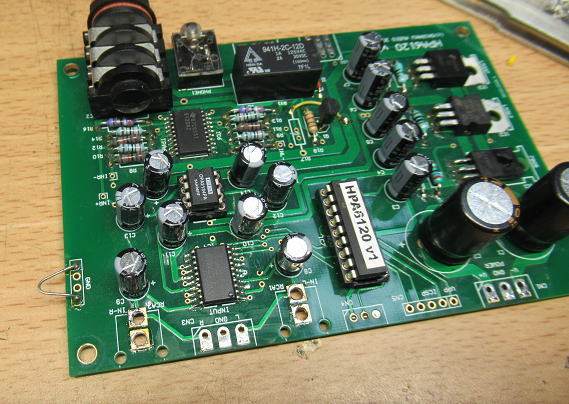

電源基板の上に搭載するのは、Precision DELAYではなくDAC&ヘッドホンアンプにすることにしました。

理由は、やはりフロントパネルのツマミなどが飾りになるのがいやだったことと、チャンデバ出力ではなく、

普通のアナログ出力も欲しかったことがあります。それと、つかっているスピーカにはホーンはないので、

あまり各ユニット間の時間合わせも必用ないかな〜といったところです。

一度は押し入れにしまいこんだヘッドホンアンプを復活利用することにしました。

ほぼ配線完了。あ、10Pのフラットケーブルを差し込むのが残っているなあ〜。

ほぼ配線完了です。

すこし、机の上を整理してから、最終チェックをしていきましょう。

今回のケース組み込みで役に立ったもの

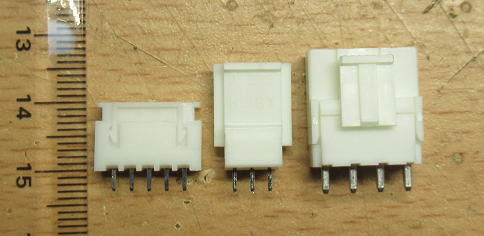

試しに買ったXHのコネクタが結構役に立ちました。

背が低いので、基板間に押し込めます。

それに、ALIで購入したこともあり安かったです。

XHコネクタセット。2P〜5Pまで各種はいって一箱230円でした。2箱購入です。

左からXH,NH,VH。VHはコネクタとヘッドを足しても10mm程度です。

#NHとVHは秋月で購入できます。

今回のピンチ

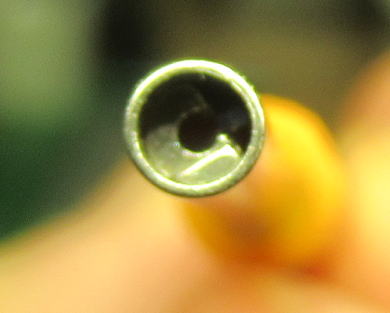

ラッピングをしているときに、単線が切れることは多々ありますが、それがラッピング工具の中に

詰まることを初めて経験しました。なかに詰まりがあると、次からラッピングするときに単線に無駄な

力がかかるためか、かならず切れてしまいます。

そこで、なんとか詰まった単線を取り除くべく、待ち針の先をすこしかぎ状に加工して、

かき出すことに。なかなかうまくいかず途中で諦めて、もう1本ラッピング工具買おうかと思いましたが、

あまりにも高いです。もう、根性で詰まりを取り除きました。

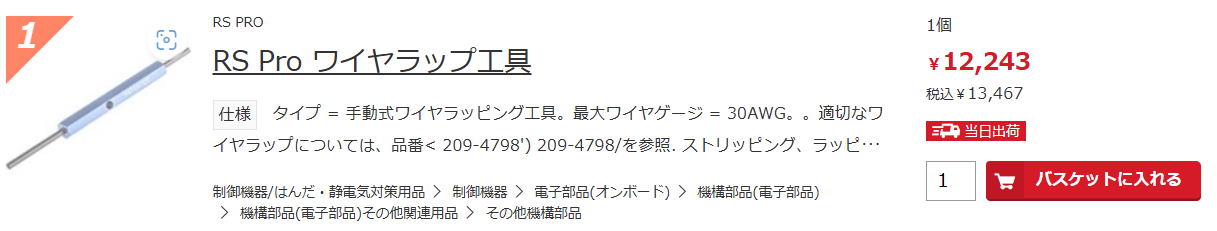

かれこれ40年は使っているラッピング工具。当時でもアンラップ(上)とラップ(下)を併せて

5000円近くしたと思います。これは今では売っていないようです。

ラッピングの中に切れた単線が詰まってしまいました。

#写真は取り除いた後です。

待ち針の先をかぎ状にて、なんとか詰まった単線をかぎだせました。

OK INDUSTRIESの純正だと思うけど、もの凄く高いです。ほいほいとは買えません。

.

.おなじ形だけど、こちらは安いです。でも、ちゃんと使えるかなあ〜。

動作確認!

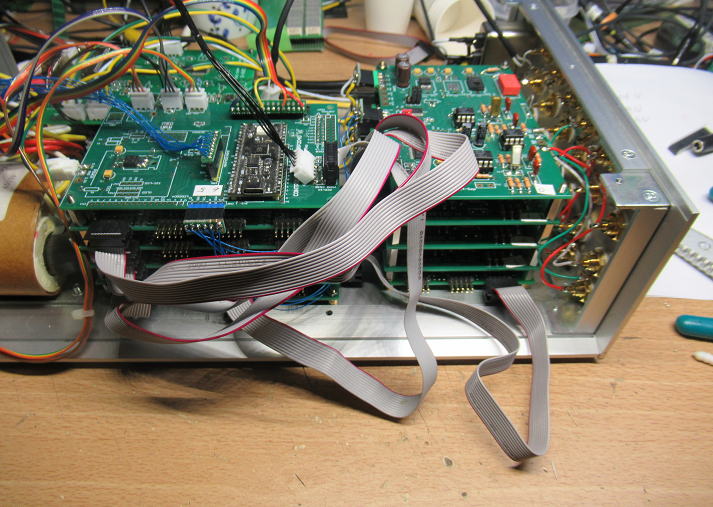

さて、.10Pのフラットケーブルをなんとか差し込んで、動作確認にかかります。

しかし、このケーブルはあとで折りたたんでケースの中に収まるかなあ?

まあ、それは後で考えましょう。

狭い隙間でのコネクタの差し込みは結構難渋しました。

問題発生?

通電して各基板の接続状況をモニター画面で確認しますが、なぜかDACを2個しか認識しません。

CH0 DAC1795-I2C 認識OK

CH1 DAC4493-I2C 認識OK

CH2 DAC4493-I2C 認識NG

CH3 DAC4493-I2C 認識NG

原因として、DACの電源の立ち上がりが遅い?かと思って調べてみてもそうでもなさそう。

色々と調べてみると、AK4493のリターンコードが違う場合があることがわかりました。

接続されているDACがAK4493か、AK4499かを識別するために、レジスタ(0AH)の内容を

読み込んで、04HならAK4493,0DHならAK4499としていますが、AK4493のリターンコードが

07Hになることがあるようです。本来Bit1,Bit0は0のはずなんだけどなぜだろう?

いままで、こんなことなかったんだけどなあ〜(なにか不吉な予感?

とりあえず、Bit1,Bit0は事前にマスクすることで対処です。

これで、4枚のDACとの認識することができました。

イライラ

先の原因調査のために、何度かPICOのソフトを書き換えましたが、どうも中華PICOは

RasPi4Bとの相性が悪いみたいで、PICOを認識しないときがあります。PCに接続すると

問題なく認識します。

ソフト開発はRasPi4Bでやっているので、超面倒ですがソフト修正後のRasPiからメールで

PCにバイナリーコードを送信して、PCからPICOにソフトを書き込むということを行うことに

なりました。しかし、これがあまりにも面倒で、また時間の無駄です。

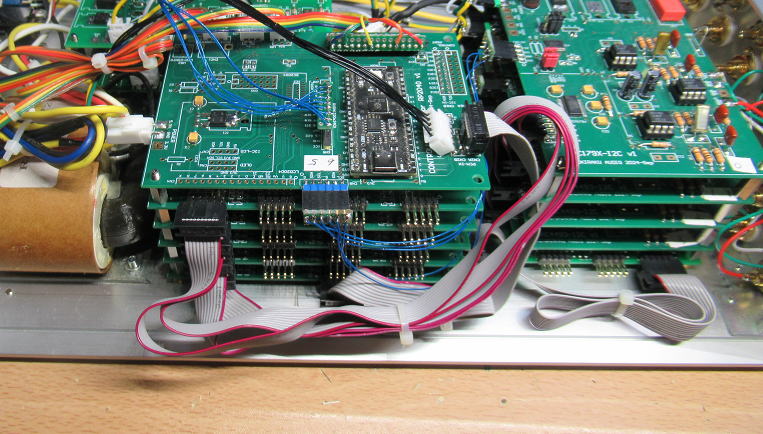

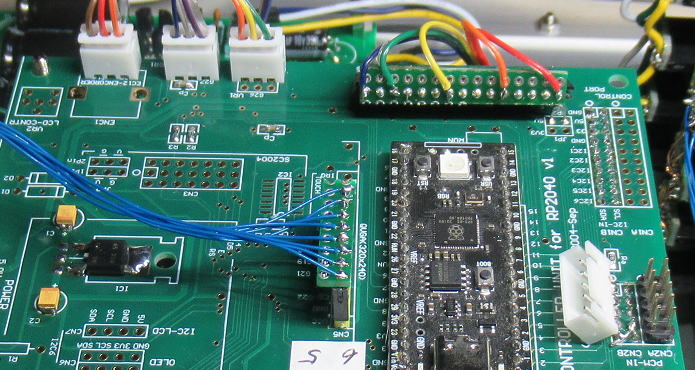

このあともソフトの修正があるだろうから、制御基板をもう一枚、純正PICO用に作ることにしました。

助かったのは、基板への接続はすべてコネクタにしているので、作成自体は割とストレスは

なかったなあ〜。

もともと、この基板でコントロールしていましたが中華PICOがRasPi4Bから認識できない

ことが多くて困ります。PICおは基板に直付けなので、交換もできません。

急遽、純正PICOがつかえる基板を作成です。すこし背が高くなりますが、

ギリギリケースに収まります。

ぎゃあ〜やってしもた!!!

次にDAC343XX-Sを接続してテストを試みますが、なぜかDACが動きません。

I2Sの信号はきているのですが、DAC自体が立ち上がっていないようです。

調べてみると、5Vの電源電圧が4.4V程度しかありません。整流後の1次電圧も

6.5V程度ですRA40-072の7VACのトランス線をつないでいるので、1次電圧も

10Vくらいには、なるはずだけどなあ〜。

ちょっとトランスの配線を変更してみましょう!

ばち!もわ〜

うっかり、本体の電源スイッチをOFFにするのを忘れて作業をしてしまいました.

そのため、トランスからの配線の一つが電源基板の抵抗あたりに接触です.

そして、バチとすこし火花が飛んで、そのあとどこぞの基板から白い煙がモワア〜。

やってしまいました!

ちょっとパニックです。恐る恐る電圧を測定してみると5Vラインが15Vあります。

こりゃあ、色々なところが壊れていそう。ちょっと意気消沈。

とはいっても、直さなくっちゃ!

ということで、再度バラバラにしてします。

誤って電源ONのまま作業して、電源基板を壊してしまいました。そのため下流側の基板にも被害が及んでいます。

修理のために、再度バラバラにしています。

まずは、要の電源基板の修理

ここから修理です。電圧異常なのは+5Vラインと+15Vラインです。-15Vラインは無事でした。

どのトランジスタが壊れたかなんか調べるのは面倒ですから、小信号TRとFET、そして基準電圧

レギュレータは総とっかえです。

どうやら+5Vと+15Vラインが動いていません。-15Vラインは大丈夫でした。

無駄に取り外されたTRなんかもあるんだろうなあ〜。

一応、これで電源基板は直りました。

次はPICOの交換

5Vラインが直接関係するのは、まずはPICOです。

で、ソケットから外してPCに接続して認識するかどうかを見ますが、勿論駄目!

ということで、PICOさん、さようならあ〜。

とりあえず、先に使った中華PICOを搭載したコントロール基板に交換して、

TFTパネルが動くところまでは確認です。

おもしろいことに、RasPi4BのUSBポートは4個ありますが、特定のポートであれば、

中華PICOを認識する確率が高いものがあることがわかりました。

とりあえずは、このポートで使うようにしましょう。

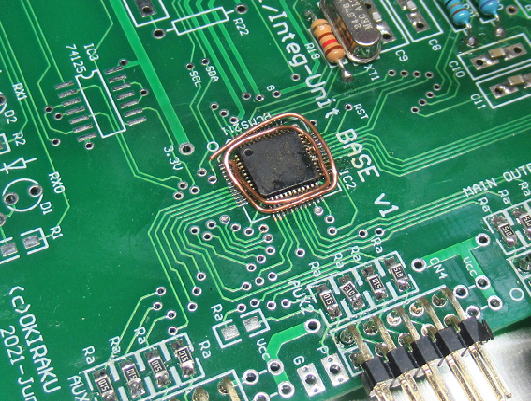

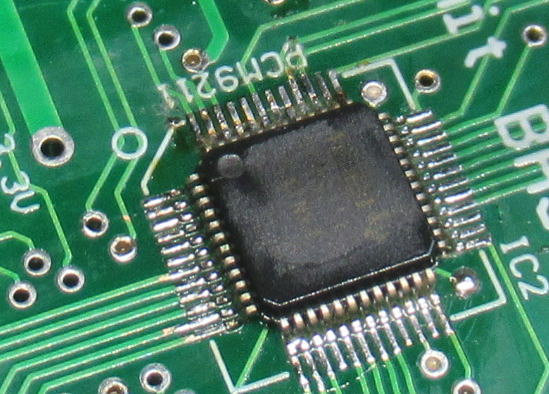

次はRenewDAI9211の修理

次の修理は、RenewDAI9211です。PCM9211のADC用の電源は5Vになっているので、

そこに15Vがかかったのですから、PCM9211から白煙が上がったと思われます。

しかし、おもしろいことにちゃんとPCM9211はI2Cで認識はできているようです。

ただ、入力にADCを選択したときに、DATA出力がでません。その他のLRCK,BCK、SCK

は正常なので、ひょっとしてSPDIFをつかうだけなら大丈夫かもしれませんが、やはり

ADCがないと困る場面もあるので、PCM9211を取り替えることにしました。

PCM9211の取り換え後、無事動作するようになりました。

まずは壊れたPCM9211をとりはずために、周囲に銅線を配置し、その後半田を大量に

流し込みます。

取り換え完了です。