彂嵵偵偍偄偰偁傞僗僺乕僇偺摿惈傪應偭偨偺偱丄偮偄偱偵儊僀儞偱巊偭偰偄傞僗僺乕僇偺摿惈傕應偭偰傒傑偟偨丅

丒應掕婡嵽

丂儅僀僋丂丂丂丂丂丂僆乕僨傿僆僥僋僯僇丂ATM10a

丂儅僀僋傾儞僾丂丂帺嶌乮INA侾俀俉P巊梡丅僎僀儞40dB)

丂應掕婍丂丂丂丂丂帺嶌乮僎僀儞僼僃乕僘傾僫儔僀僓乯

丂

儅僀僋偼僇儊儔偺嶰媟偺忋偵椫僑儉偱屌掕偱偡丅

偪傚偭偲Tea Time!? 僗僺乕僇偺摿惈傪應掕偟偰傒偨丅丂2020.3.3

彂嵵偵偍偄偰偁傞僗僺乕僇偺摿惈傪應偭偨偺偱丄偮偄偱偵儊僀儞偱巊偭偰偄傞僗僺乕僇偺摿惈傕應偭偰傒傑偟偨丅

丒應掕婡嵽

丂儅僀僋丂丂丂丂丂丂僆乕僨傿僆僥僋僯僇丂ATM10a

丂儅僀僋傾儞僾丂丂帺嶌乮INA侾俀俉P巊梡丅僎僀儞40dB)

丂應掕婍丂丂丂丂丂帺嶌乮僎僀儞僼僃乕僘傾僫儔僀僓乯

丂

儅僀僋偼僇儊儔偺嶰媟偺忋偵椫僑儉偱屌掕偱偡丅

丒應掕忦審

丂儅僀僋埵抲丂丂丂嵍塃偺僗僺乕僇偺拞怱幉忋偱2.3m棧傟偨埵抲丅崅偝700mm

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮傎傏儕僗僯儞僌億僀儞僩偵堦抳乯

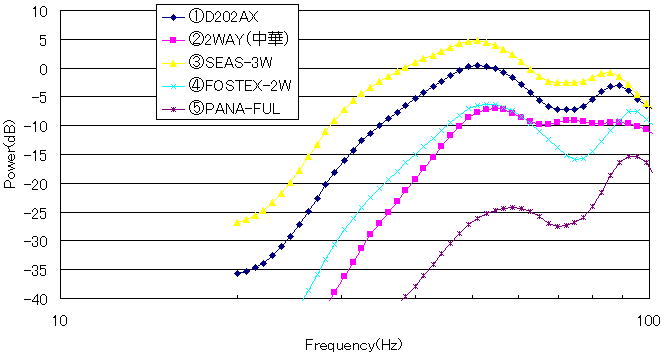

丒應掕廃攇悢丂丂俀侽乣俀侽侽侽侽Hz丂乮懳悢偱俀侽侽揰乯

丒應掕懳徾丂丂丂儕僗僯儞僌儖乕儉偵偁傞俆偮偺僗僺乕僇

丂丂崱夞應掕偟偰俆偮偺僗僺乕僇丅庤慜偺僷僜僐儞偲墶偵偁傞偺偑僎僀儞僼僃乕僘傾僫儔僀僓丅

| No | 撪梕 | 旛峫 |

| 嘆 | ONKYO丂D202AX | 柧傞偄壒挷偱偍婥偵擖傝丅 |

| 嘇 | 拞壺SP傪巊偭偨俀WAY | 僂乕僴偼俆僀儞僠丄僣僀乕僞偼儕儃儞 |

| 嘊 | 儊僀儞僗僺乕僇 | SEAS偺侾俉們倣偺僟僽儖僂乕僴丄ATC偵儈僢僪儗儞僕丄ScanSpeak偺僣僀乕僞 壓婰偺俀僷僞乕儞偱應掕 丂丒拞壺偺俁WAY僱僢僩儚乕僋偲偺慻傒崌傢偣 丂丒傾僫儘僌僠儍儞僱儖僨傿僶僀僟偱偺儅儖僠傾儞僾偲偺慻傒崌傢偣 |

| 嘋 | FOSTEX偺俀WAY | FW137亄FT66偺慻傒崌傢偣丅俀侽擭埲忋慜偵偮偔偭偨丅 乮僂乕僴偼摉帪偼FW127乯 |

| 嘍 | 僼儖儗儞僕 | 僷僫僜僯僢僋偺10cm僼儖儗儞僕偲ALTEC乮僣僀乕僞戙梡乯偺慻傒崌傢偣丅 |

丂丂丂

丒僨乕僞偺張棟

丂惗僨乕僞偱偼曄摦偑寖偟偄偺偱丄俈揰偺堏摦暯嬒傪嵦梡偟偰丄儅僋儘偱偺摿惈傪昡壙丅

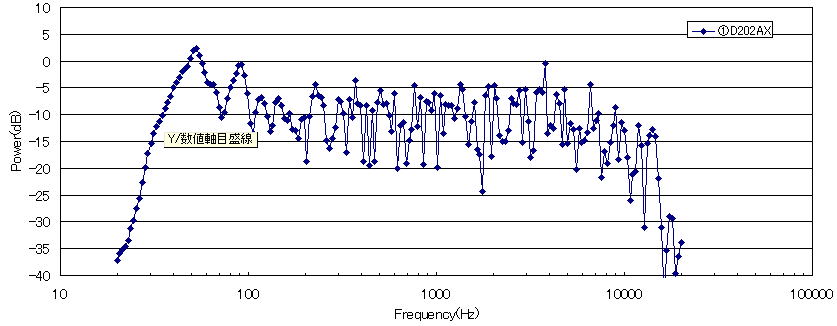

丂惗僨乕僞偱偡丅幚嵺偺帋挳娐嫬側偺偱怓乆側斀幩傗姳徛偱應掕僨乕僞偼偐側傝朶傟偰偄傑偡丅

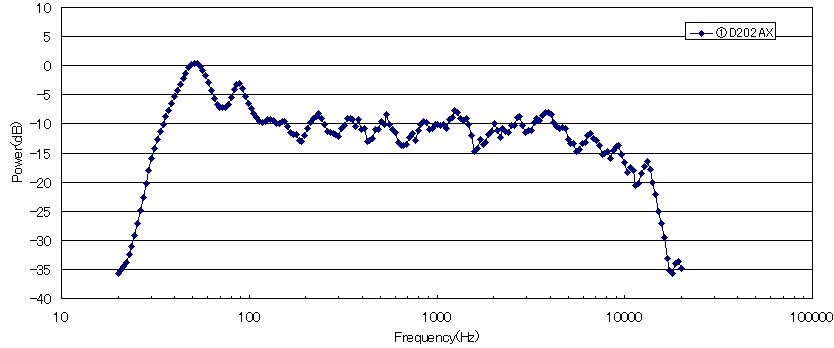

俈揰偺堏摦暯嬒傪偲偭偨応崌丅應掕僨乕僞偼妸傜偐偵側傝傑偡丅儈僋儘側嫇摦偼偡偙偟柍帇偟傑偟偨丅

應掕寢壥

| No | 應掕懳徾 | 廃攇悢摿惈 |

| 嘆 | ONKYO丂D202AX |

棳愇偵儊乕僇惢偲偄偭偨姶偠偱丄斾妑揑摿惈偼僼儔僢僩偱偡丅俆侽Hz偵偁傞惙傝忋偑傝偼丄懠偺僗僺乕僇偱傕嫟捠偱尒傜傟傞偙偲偐傜丄 儕僗僯儞僌儖乕儉偺掕嵼攇偺傛偆偱偡丅挿曽宍偺晹壆側偺偱巇曽側偄偱偡偹丅偱傕偙偺偍偐偘偱掅壒偑朙偐偵暦偙偊傞偐傕偟傟傑偣傫丅 |

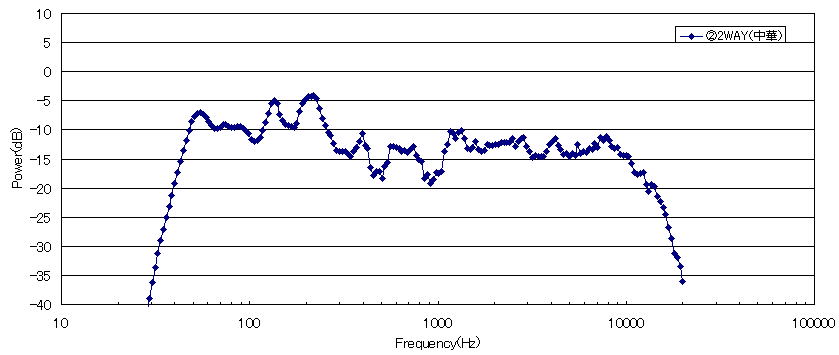

| 嘇 | 拞壺SP傪巊偭偨俀WAY |

偙傟傕斾妑揑摿惈偼僼儔僢僩偱偡丅嵟弶偼僣僀乕僞偺儗儀儖傪偡偙偟壓偘偨傎偆偑偄偄偐傕偲巚偄傑偟偨偑丄偦偆偱傕側偝偦偆偱偡丅 偨偩婥偵側傞偺偼200Hz偁偨傝偺偱惙傝忋偑傝偲丄俋侽侽Hz曈傝偺棊偪崬傒偐側丠僄儞僋儘乕僕儍撪晹偺掕嵼攇偑娭學偡傞偺側傜丄 媧壒嵽傪偄傟偨曽偑偄偄偺偐傕偟傟傑偣傫丅傑偁丄偙傟偼偙傟偱枴偺偁傞壒偑偱偰偄傑偡丅 |

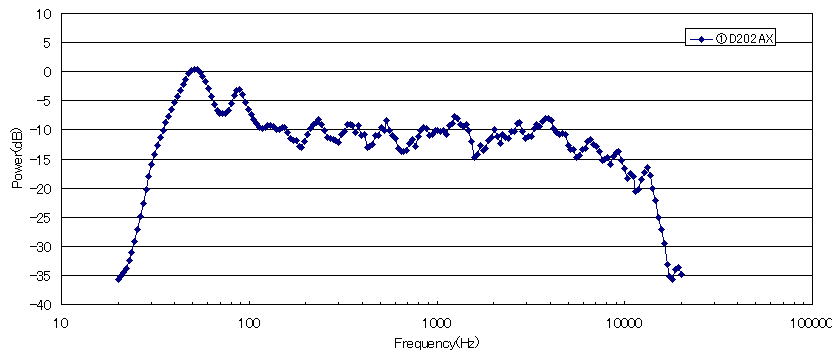

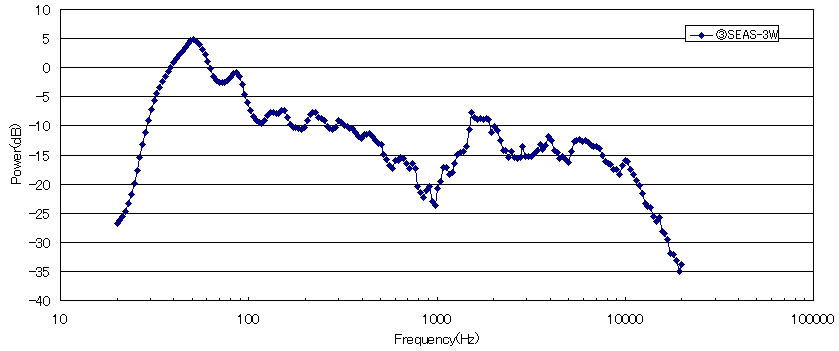

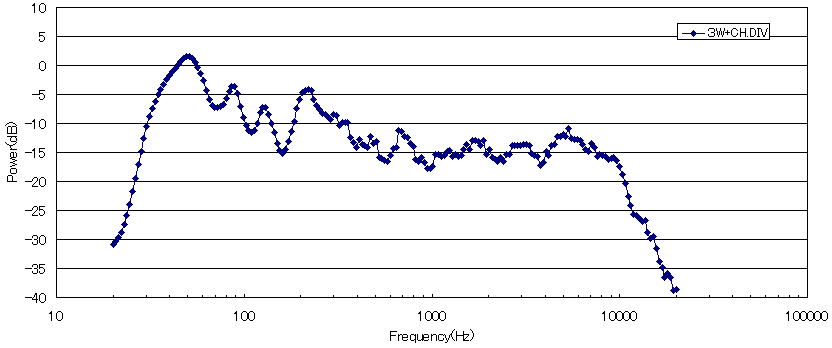

| 嘊 | 儊僀儞僗僺乕僇 |

拞壺偺俁WAY僱僢僩儚乕僋偱偺嬱摦寢壥丅偪傚偭偲僪儞僔儍儕婥枴偱偟偨偑丄應掕偟偰乽側傞傎偳乿偱偡丅50Hz偁偨傝傪拞怱偺惙傝忋偑傝偼丄 晹壆偺掕嵼攇側偺偱巇曽側偄偲偟偰傕丄丄俋侽侽H倸偁偨傝偱偐側傝棊偪崬傫偱偄傑偡丅偙傟偑僪儞僔儍儕偵暦偙偊傞梫場偱偟傚偆丅僱僢僩儚乕僋偺僋儘僗偼 600Hz偲4650Hz側偺偱偡偑丄僗僐乕僇乮ATC)偲偺憡惈偑埆偄偺偐側偁乣丅僀僐儔僀僓偱曗惓偡傞昁梫偑偁傝偦偆偱偡丅  傾僫儘僌僠儍儞僱儖僨傿僶僀僟偱偺儅儖僠傾儞僾偱偺嬱摦寢壥丅偙偪傜偼丄忋偵斾傋傞偲偐側傝僼儔僢僩偱偡丅偪傚偭偲侾侽侽乣俀侽侽Hz偁偨傝偺曄摦 偑婥偵側傞偐側丠忋偱偼偙偺曄摦偼柍偄偺偱丄偙偺堘偄偼傛偔挷傋偰傒傞昁梫偑偁傝偦偆偱偡丅 偟偐偟摨偠僗僺乕僇偱傕僱僢僩儚乕僋偺曽幃偱慡慠壒偑堘偆棟桼偑傛偔傢偐傝傑偟偨丅 |

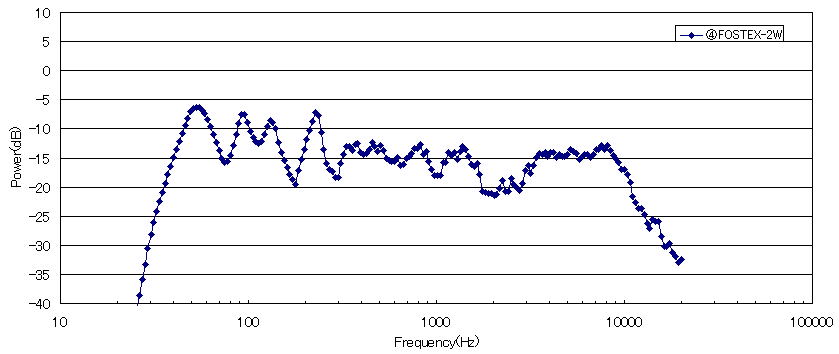

| 嘋 | FOSTEX偺俀WAY |

傑偁傑偁僼儔僢僩側偺偱偡偑丄俀倠Hz曈傝偱偺棊偪崬傒偑婥偵側傝傑偡丅偍偦傜偔僂乕僴偲僣僀乕僞偑偆傑偔偮側偑偭偰偄側偄偙偲偑峫偊傜傟傑偡丅 傗偭傁傝儂乕儞僣僀乕僞偵俀倠Hz偱僋儘僗偝偣傞偺偼尩偟偄偺偐傕偟傟傑偣傫丅僂乕僴偵偟偰傕偦偙傑偱崅堟偺嵞惗傕偟傫偳偄偺偱偟傚偆丅 |

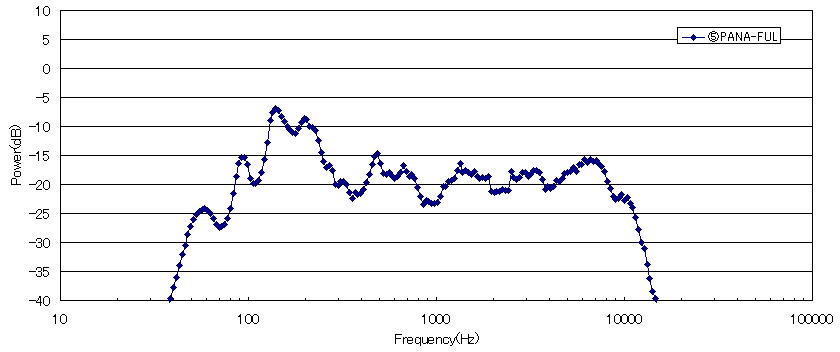

| 嘍 | 僼儖儗儞僕 |

偙傟偼僌僢偲慡懱偺儗儀儖傕棊偪偰丄偝傜偵掅堟偺嵞惗斖埻偑嫹偔側偭偰偄傑偡丅偦偺拞偱200Hz偁偨傝偑憡懳揑偵崅偔側偭偰偄傞揰偑 壒偺摿挜偵側偭偰偄傞偺偐傕丅僣僀乕僞偼6dB傎偳棊偲偟偰巊偭偰偄傑偡偑丄椙偄姶偠偱宷偑偭偰偄偦偆偱偡丅 |

掅堟偩偗偵拝栚偟偨寢壥偼壓恾偵側傝傑偟偨丅

傗偭傁傝丄儊僀儞偱巊偭偰偄傞嘊乮墿怓慄乯偑堦斣儗儀儖偑崅偄偱偡丅傛偐偭偨乣乮徫丅

僒僽偺嘆D202A偼偐側傝寬摤偟偰偄傑偡偹丅

掅堟偱偺弌椡摿惈乮傾儞僾偺弌椡揹埑偼偡傋偰摨偠乯

寢榑仌偙傟偐傜偳偆偡傞丠

傗偭傁傝偦傟偧傟偺僗僺乕僇偱壒偑堘偆偺傕丄摿惈偑慡慠堘偆偐傜偱偡偹丅

崱夞偺應掕偐傜怓乆偲壽戣傕尒偊偰偒傑偟偨偑丄偦傟偧傟偺屄惈偲懆偊傞偐丄

傗偼傝僼儔僢僩嵞惗傪栚巜偡偺偐偼丄偡偙偟峫偊傞昁梫偑偁傝偦偆偱偡丅

偡傋偰丄摨偠傛偆側摿惈偵側偭偰偟傑偭偰摨偠傛偆側壒偵側偭偨傜偮傑傜側偄偱偡偐傜偹丅

偱傕丄儊僀儞僗僺乕僇偩偗側傫偲偐僼儔僢僩嵞惗偑偱偒傞傛偆偵捛偄崬傫偱偄偒偨偄傕偺偱偡丅

乮偍偟傑偄乯