ことのはじまり

Z80をつかったCPM80マシンは幾つか製作したけれど、

快適につかうにはそのスピードは重要です。スピードとしてはCPUの速度もありますが、

それ以上に重要と感じているのがディスクの読み書きの速度です。

ディスクにはSDカードを使っています。もちろん、昔のフロッピーディスクに比べれば、

シーク(ヘッドを所定のトラックに機械的に動かすこと)もないので、格段に早いのですが、

データの読み出しをPICに任せているものだから、その部分でのアクセス速度がネックになります。

そこで、その対策としてメモリーディスクなるものも作りました。3MBほどのSRAMを搭載したCPM80を作り、

さらのメモリーからのアクセスもI/Oアクセスではなく、DMA(Direct Memory Access)

とすることで、相当に早くすることができました。

ただ、その場合のネックは部品数が増えてしまい、基板も大きくなってしまいます。

まあ、趣味なのでそんなものはあまり気にはなりませんが、もっと簡単な構成にならないかなあ〜

という気もしていました。

当時は、SDカードを使うのにPICをつかっていましたが、最近ではRP2040(PICOなど)

をつかったマイコンを使うようになりました。PICではなく、それを使うとかなりメモリーディスクでなくても、

かなり高速化ができるのでは?と思うようになって、確かめたくなったのがことのはじまりです。

なんせ、PICの動作周波数は64MHzでその1/4のマシンサイクルのため、1命令は62.5nsですが、

RP2040の場合は125MHz動作で1命令8nsと7〜8倍は早くなる可能性があるからです。

モノは試しで作ってみましょう!

ということで、早速作ってみましょう。

まずは回路図を描き描きです。

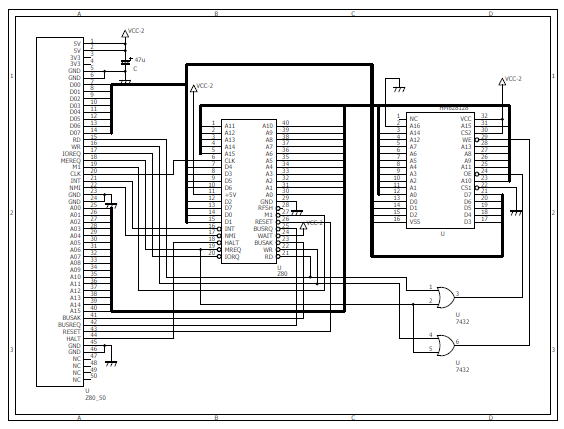

Z80カードの回路図です。CPUとメモリー以外は、ほぼなにもありません。

z80_cpu.pdf

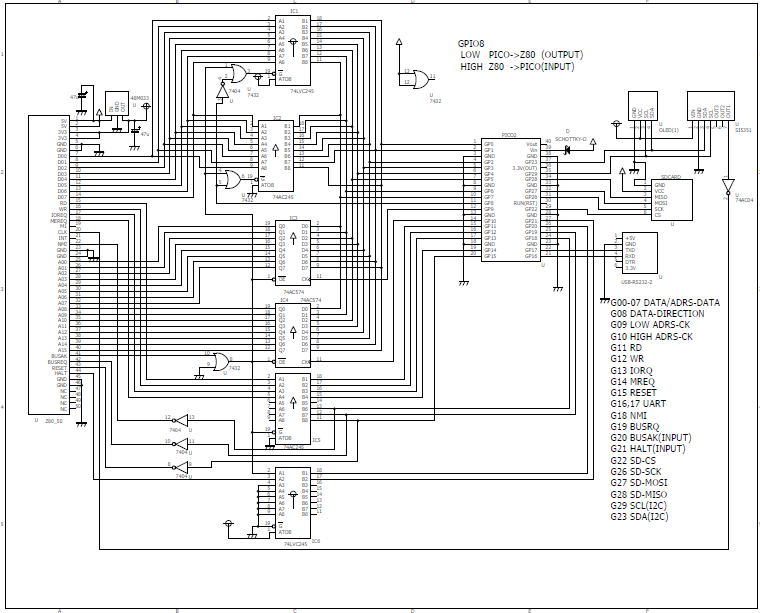

Z80カードを制御するRP2040のコントローラ基板です。Z80とRP2040のロジックレベルがそれぞれ5Vと3.3Vと異なることもあり、

電圧変換のためのバッファーが結構必要になっています。

z80_backplane.pdf

組み立てましょう!

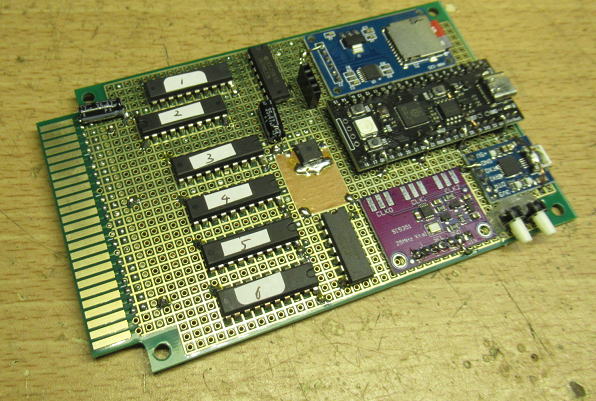

Z80カードは割と簡単ですが、制御基板は結構配線も多いので、夜の夜長のお遊びに最適です。

泡のでる麦茶を片手に、夜な夜な半田付けです。

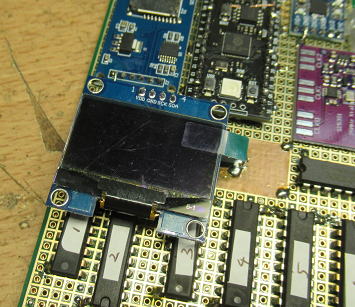

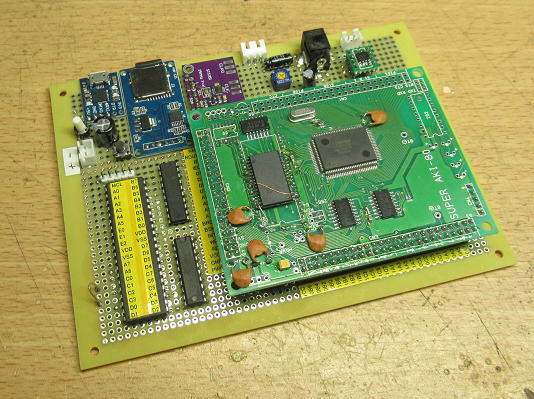

こちらはZ80の制御基板です。

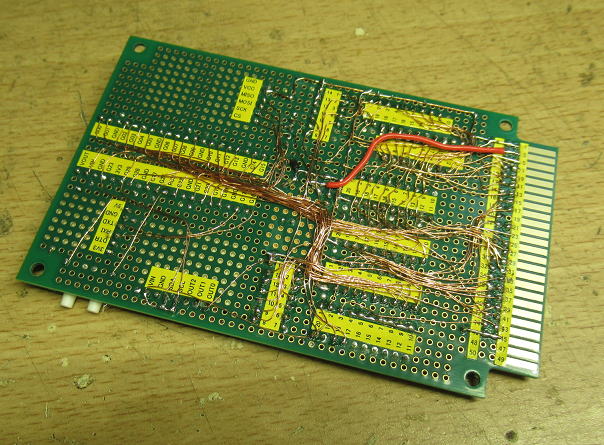

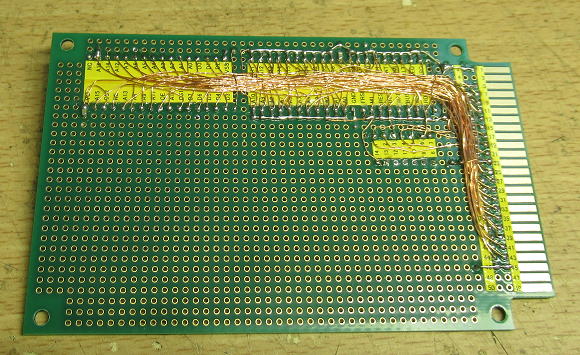

配線は結構いっぱりあります。

途中、ソフトのデバッグ等に使えるだろうと思い、OLEDも取り付けました。

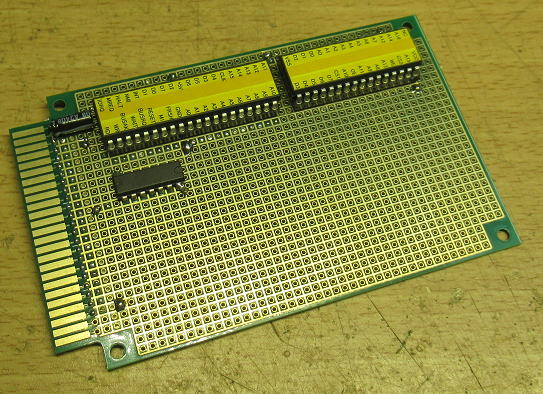

こちらはZ80基板です。かなりの空きスペースがあります。なんせCPUとメモリーだけのような構成です。

Z80基板は素子も少ないので、配線もさほど多くはありません。

動かしてみましょう!

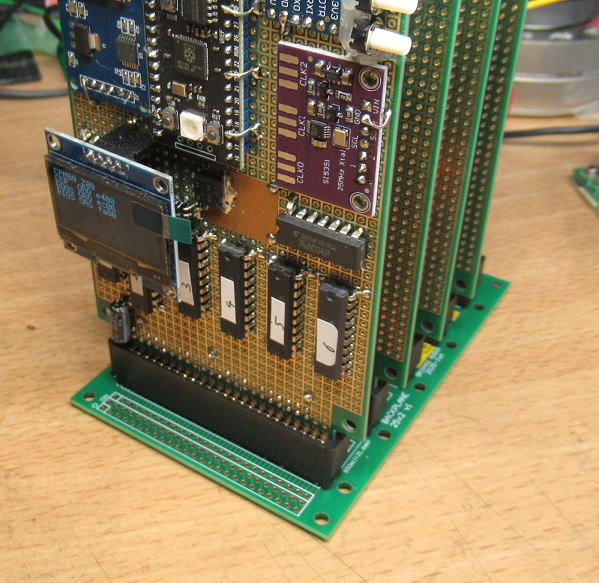

作成した基板をバックプレーンに差し込んで、動かしていきます。

ソフトはPIC用に作ったものを、ほぼそのままコピーです。

まあ、Z80のシステムクロックが変更できるように、Si5351モジュールなども搭載しているので、

若干は変更を加えていますが、大方同じです。

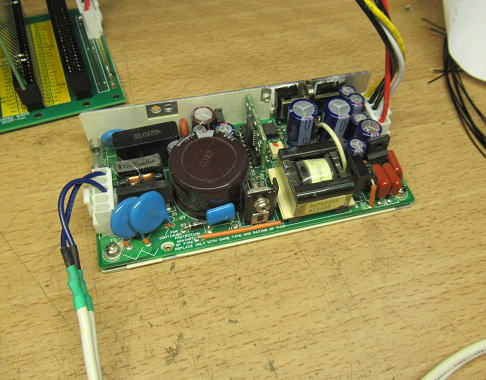

ちなみに、このバックプレーンへの電源供給ですが、手元のSW電源をつかいました。

±15Vと5Vが同時にだせる便利なものですが、5V出力を0.5A以上流さないと動作が安定しない

という制約があるので、5Vラインの電流を無駄に流すための抵抗基板も差し込んでいます。

あとSDカードにはALIで安価に購入した512MBです。たぶん、この容量だと他には使い道は

ないだろうなあ〜。

作成した基板はバックプレーンに差し込んで、動かしていきます。紫色のモジュールはSi5351の

クロックジェネレータでZ80のシステムクロックを生成していますす。これで任意の周波数で

Z80を動かすことができます。

電源につかったSW電源。5Vと±15Vが出せるので便利ではあるのですが、

5Vは0.5A以上流さないと、動作が安定しない制約があります。

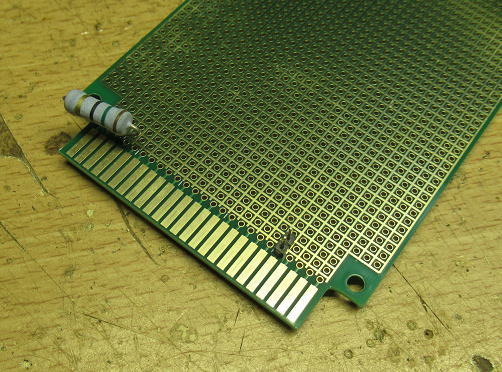

5Vラインに無駄に電流を流すための、抵抗付基板です。

SDカードはALIで100円ほどで買った512MBです。

中身は最大で16MB(2MBドライブx8)しかつかっていません。

Z80はオーバクロックで!

CPM80が動くことが確認できたので、せっかくSi5351モジュールも搭載しているので、

オーバークロックに挑戦です。搭載しているZ80が20MHzのものなので、20MHzから

徐々に上げていきましした。

20MHz−−−もちろん大丈夫

22MHz−−−まだ大丈夫!

24MHz−−−まだ大丈夫!

26MHz−−−を!結構早いやん(30%UP)

28MHz−−−あ、動かない

ということで、26MHzまでは動作することが確認できましたが、余裕をみて24MHzで動作させることにしました。

それでも、20MHzに比べれば20%の増速が計れました。

さて、実行速度を比較評価しましょう!

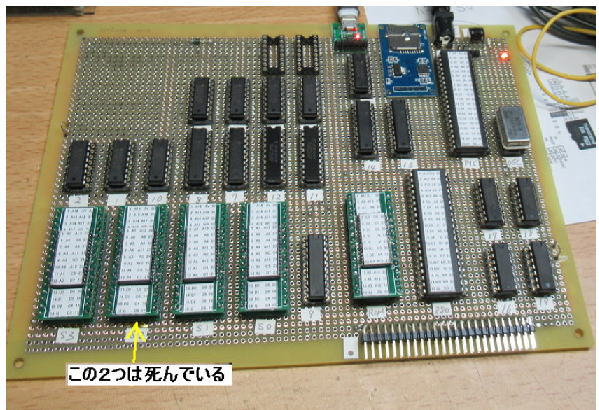

実行速度を比較評価するために、他の2台ほどのCPM80が動く基板を準備です。

今回製作したものが対象その1なので、その2とその3を用意です。

測定対象その2:秋月のSuperAKI80をつかったCPM80基板です。

Z80は12MHzで動いています。PIC(64MHz)でSDカードをアクセスしています。

測定対象その3:今まで作成した一番高速のCPM80基板です。写真は改造前のもので、

今はZ80ではなくZ8S18033をつかっています。これはMZ80化計画で使用中です。

Z80の動作クロックは44MHz(以前は60MHzにしていたが、MZ80化計画で基板を追加したら、

動作が不安定になったので44MHzに落としました)。

ディスクはPIC制御(64MHz)でのSDカードと、DMA転送のメモリーディスクの両方があります。

比べてみましょう!

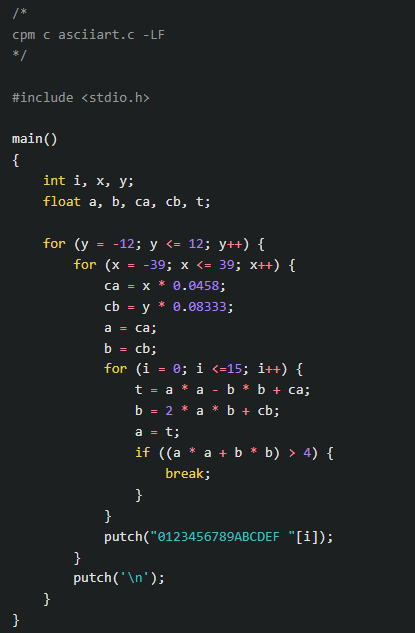

比較評価として、下記で掲載されていた短いプログラムですが、これをHI-TECH Cで

コンパイル&リンクした場合の実行時間を計測です。

HI-TECH Cを使ってみた #CP/M - Qiita

浮動小数点のライブラりーの結合もあるので、ちょっとした処理時間は必要になるはずです。

短いプログラムですが、これをのコンパイル&リンクの時間で評価です。

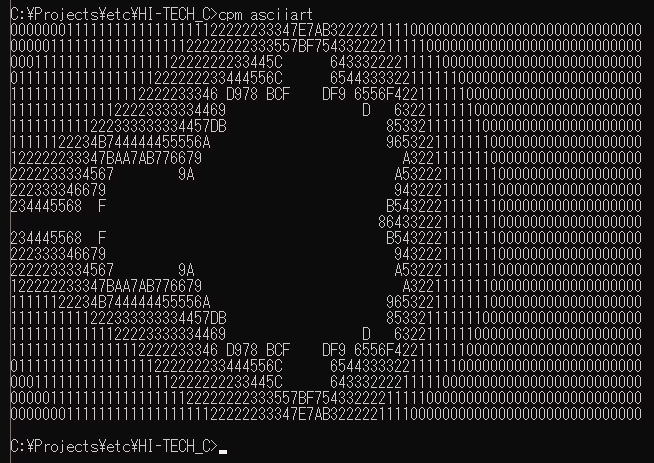

こんなアスキーアートを書くことができます。

測定時間の結果は以下の通り。計測はスマホのストップウオッチをつかったので、

押す時間のバラつきから0.1〜0.2秒程度は誤差があるでしょうが、まあ関係ないでしょう。