ちょっとTea Time!? 電流センサ(HC-PDG)を試してみる。 2025.7.18

共立電子の通販HP(エレショップ)は火曜日に更新されるので、毎週楽しみにしています。

で、今回目についたのが電流センサーです。

電流の計測については、シャント抵抗を使うのが高精度で一般的でしょう。

INA226あたりをつかうとシャント抵抗がハイサイドでもローサイドでもどちらでも簡単に電圧と電流も測定できます。

ただし、INA226が対応できるのは、測定が正電圧の場合だけです。

負電圧側の電流を計ろうと思えば、INA226はあまり適していなくて、別途回路を組まないといけません。

どこでも簡単に電流が計れると便利です。そういったときには電流を磁界として計測するセンサが好適です。

この方式だと、回路的にも絶縁されますから高電圧の部分でも使うことができます。

今回、買ってみたものはC型のコア(フェライトかな?)のギャップ部にホール素子を埋め込んだ電流センサで

±5Aが測定できるものです。これは、便利そうです。それに1個あたりでは安いです。

共立電子の通販HPに掲載されていたので、おもわず買ってしまいました。

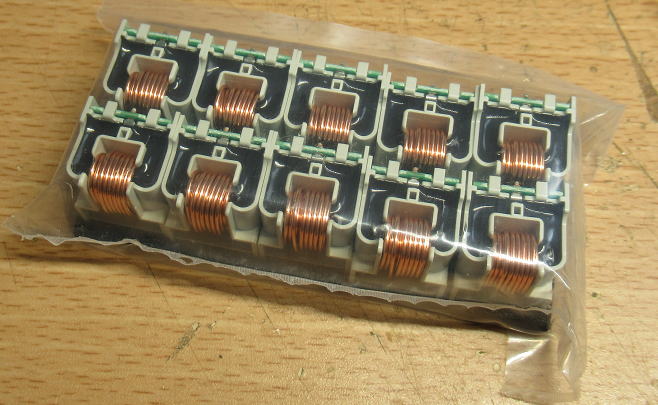

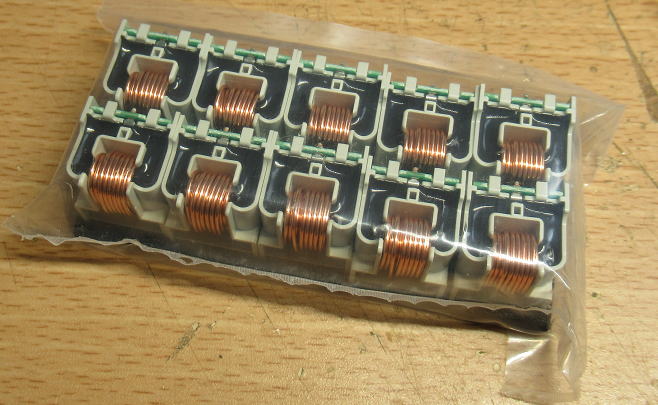

物到着!

共立電子さんの場合、大抵が注文した次の日に発送されて、その翌日にモノが到着します。

ブツが到着です。

まずはデータシートの収集

型番からネットをつかってデータシートを検索です。型番ピッタシのものは見つかりませんでしたが、

センサメーカである甲神電機さんのHPから同じような形をしたセンサがありました。型番もほぼ同じなので、

たぶん、これが使えるでしょう。

データシート類

標準カタログ hc_pdg.pdf

±12V品 hc_pdg_b12.pdf

±15V品 hc_pdg_b15.pdf

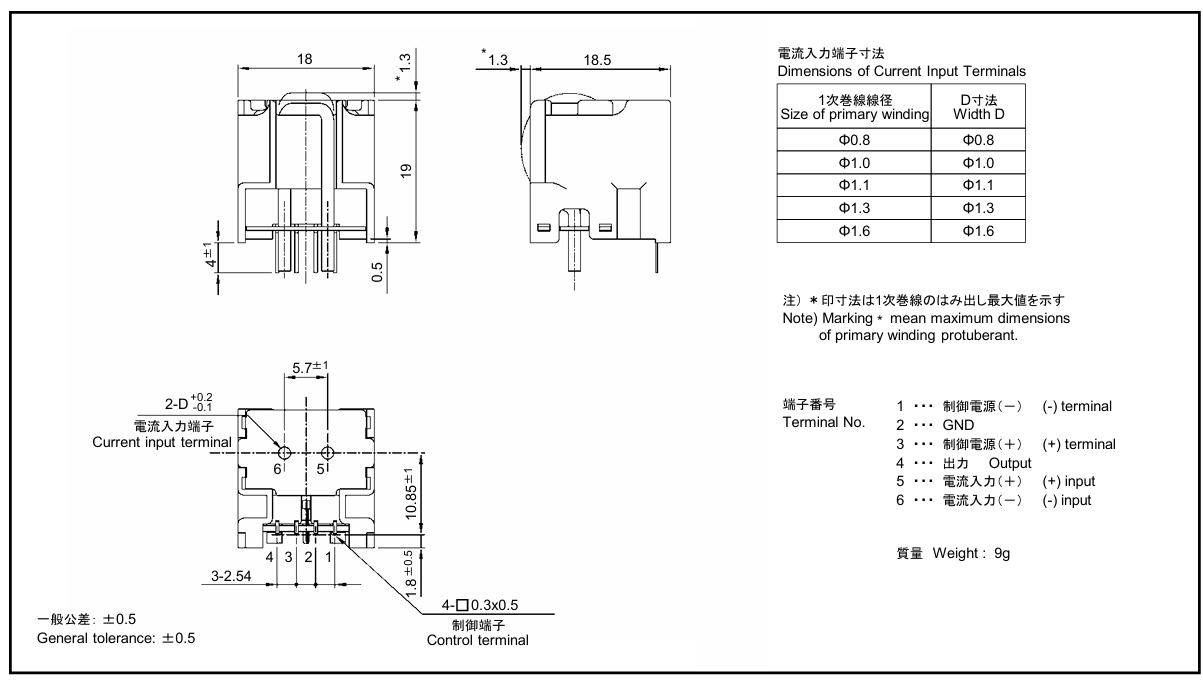

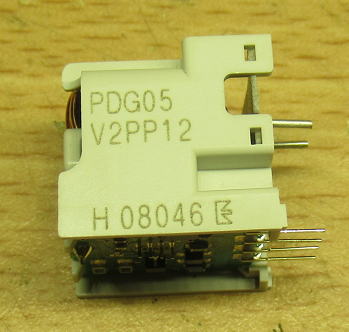

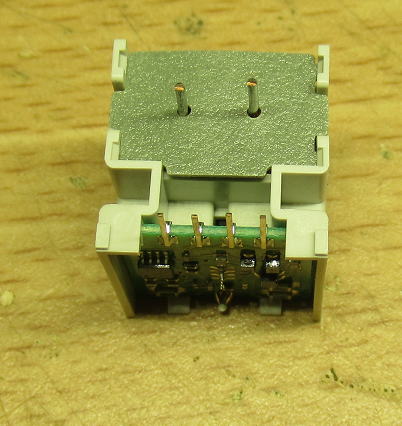

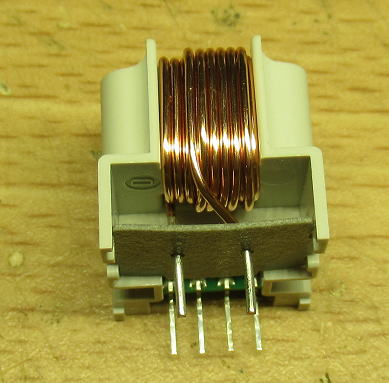

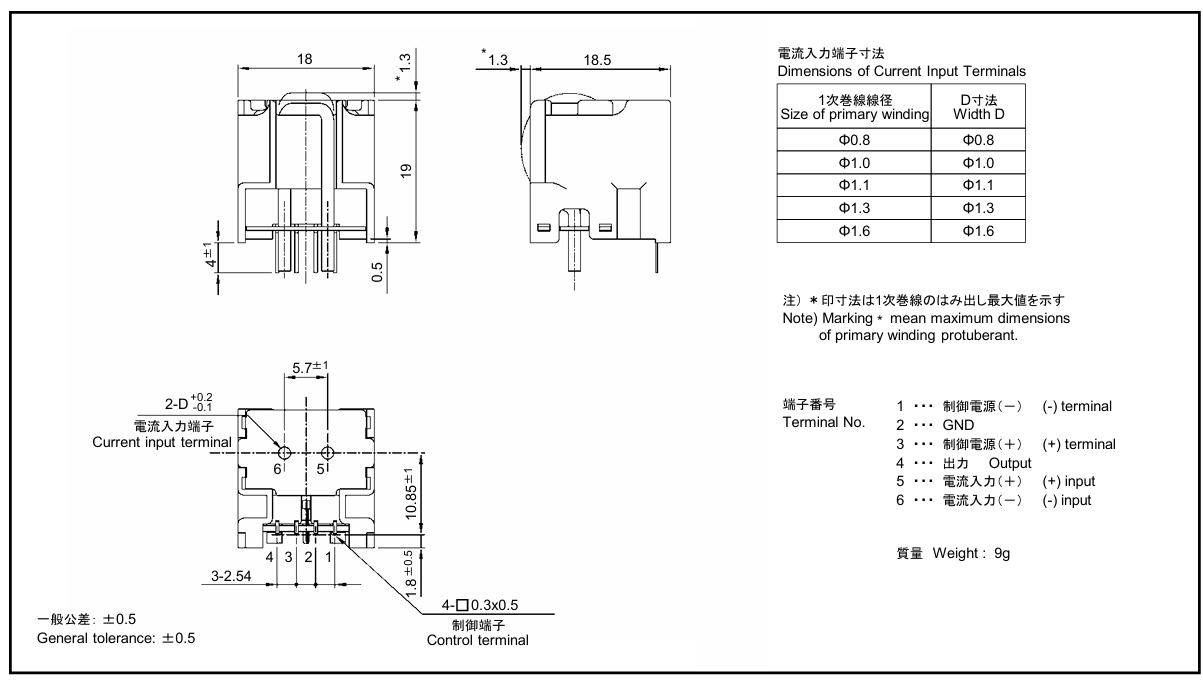

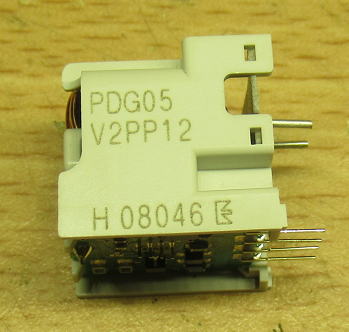

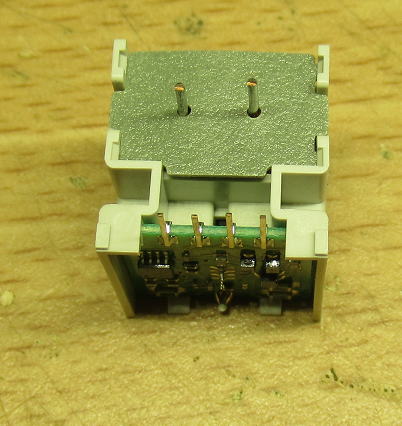

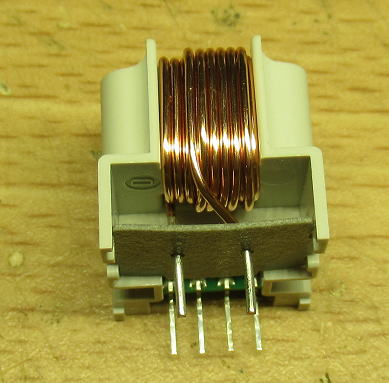

センサの形状です。

色々な角度から写真を撮ってみました。

巻き数はカタログでは10ターンとなっていますが、これは16ターンほどあります。

ちょっとインダクタンスが大きいかもです。

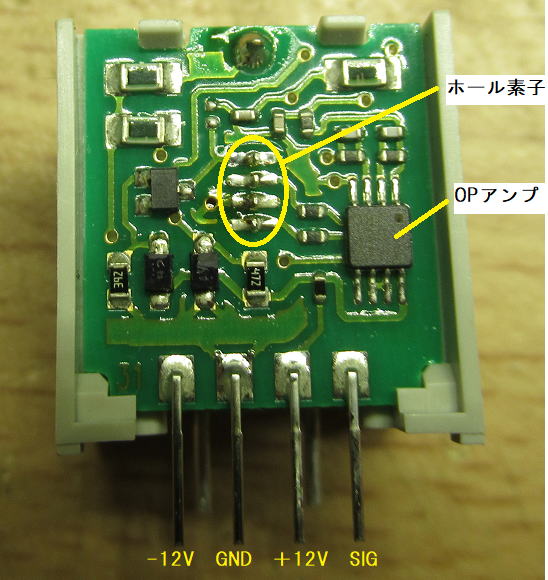

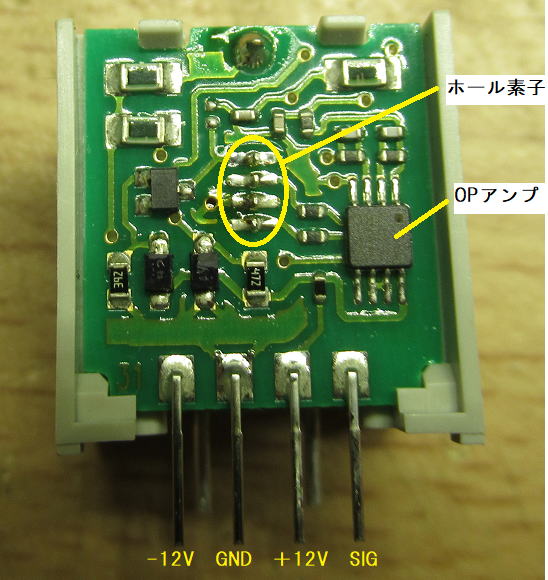

基板が剥き出しになっています。OPアンプはJRCのNJM2742です。

カタログからピン配置を拾っておきました。電源は±12Vかなあ。

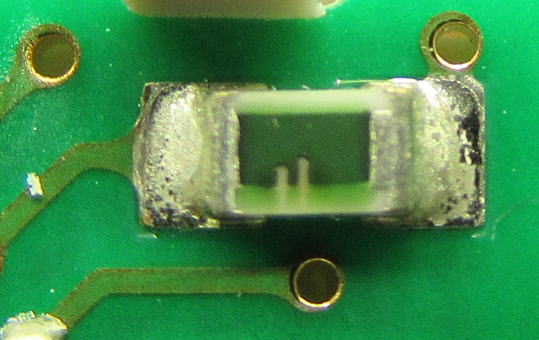

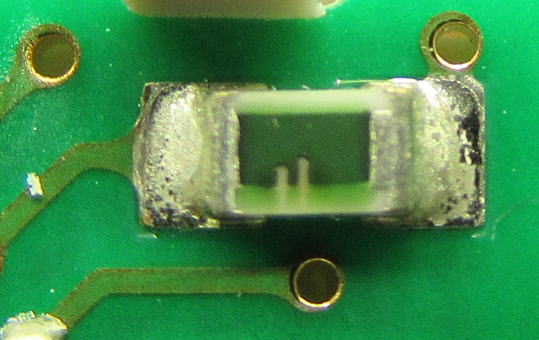

レーザトリミングで感度調整を行っているようです。

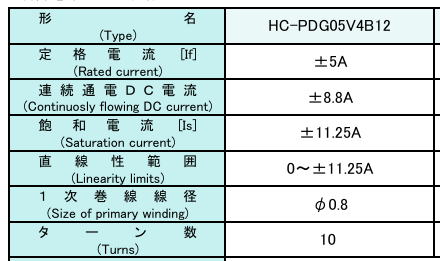

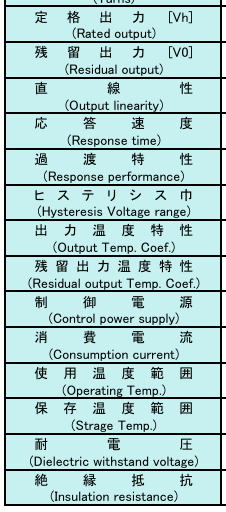

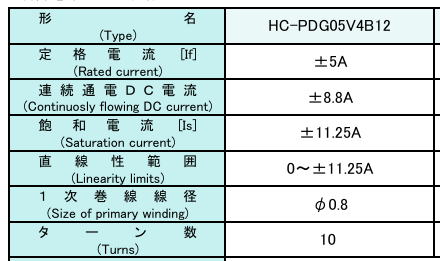

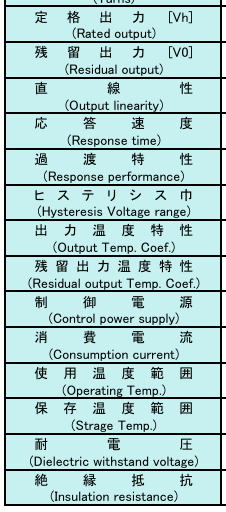

スペックをみてみると

今回購入したものとは型番が違いますが、スペックを見てみました。

±5Aが±4Vで測定できると思われます。ただし、電源が±12Vが必要なようです。

類似の型番のデータシートから拾ったスペックです。

データシートで気になるのはヒステリシスかなあ〜。出力感度が 5A/4V ということは

1.25mA/mVになりますから、ヒステリシス幅 60mV以内 とはありますので電流値に

換算すると75mAになってしまいます。これはすこし大きい気がします。

これについては実際に動かしてみないと判らないでしょう。

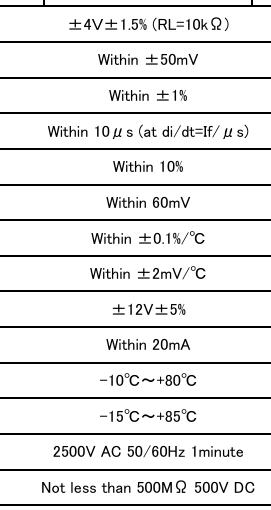

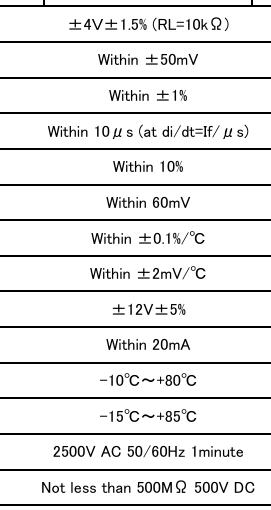

動かしてみましょう!

さっそくブレッドボードに差し込んで動かしてみます。

まずは動かしてみましょう!

最初に定電流電源に繋いで±1Aの電流を流して電圧を測定です。

+1A 2.954V

0A 2.544V

-1A 2.145V

出力はユニポーラだあ!

てっきりバイポーラ出力かと思っていましたが.、ユニポーラ出力のようです。

そして、電流に関する感度は0.404V/Aです。この時点で、類似のデータシートとは

まったく別物という気がしてきました。

カタログのものは0.8V/Aで設計されているようですが、今回購入したものは

0.4V/Aで設計されているようです。そして、オフセット電圧は恐らく2.5V。

ということで、このセンサの出力は設計値でいえば、

センサ出力(V) = 0.4*電流値(A) + 2.5V

とされていると想定されます。-5A入力時の出力は0.5V、+5Aのときは4.5Vですから、

ちょうど5Vの単一電源で動かしたADCなどと相性がいいように思われます。

あ、型番がHC-PDG05V2PPとなっている末尾の2PPは出力レンジが2V(@5A)という意味かあ!

次は、正弦波の電流を入れてみてヒステリシスをみてみましょう。

最近作った任意波形も出せて、同時にAD測定もできる基板をつかいます。

2Hzの正弦波(振幅0.5V)を1波だけ出力して、それをPA3886DCで20倍に増幅して、

5Ωの抵抗を駆動したときの電流を測定です。ただ、負荷が5Ωではありますが、

配線が細くて、かつ長かったりするので1Ω以上は負荷抵抗が大きくなってしまいましたが、

まあ細かいことは気にしません。流れる電流はあくまで負荷5Ωで計算しています。

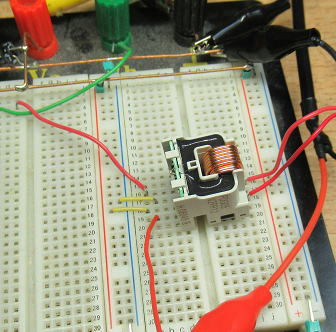

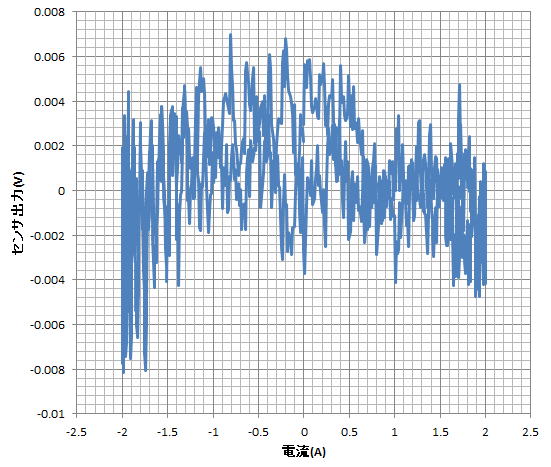

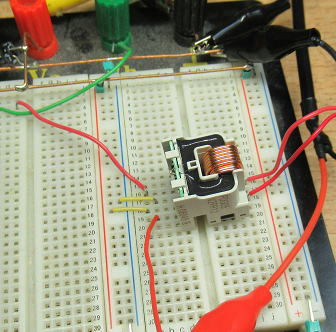

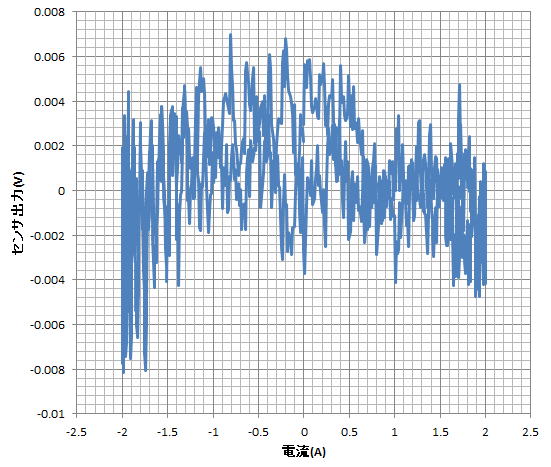

まずは、入力電流とセンサ出力電圧の関係からです。

これは、綺麗に直線に見えます。

直線性は問題ないようです。

次は、上記の図の直線からの誤差を描いてみました。

ヒステリシスはあまり気にする必要はなさそうです。

目だったヒステリシスもないようです。センサ出力のバラつきをみると±0.006Vくらいですから、

電流値に換算すると±2.4mA程度になるようです。これなら、精度としては問題ないでしょう。

おそらく平均化処理をすれば、もっと誤差は小さくなると思われます。まあ、電流値をそれほど

厳密に計ることってあまりないですからそこまでしなくても大丈夫かなあ〜。

主な用途は、基板等の消費電流を計ることですからね。

ここまでの結論としては、下記であることがわかりました。

センサ出力(V) = 0.4 x 電流値(A) + 2.5 (ユニポーラ出力)

測定精度 ±2mA程度

このセンサが1個110円ですから安いものです。ただ、10個あるので大半は部品箱の肥やしになるだろうなあ(笑)。

違和感!

この電流センサを動かすために±12Vの電源を接続していましたが、なにか違和感があります。

というのも、-12V側の電流値が0mAです。普通なら少しでも流れていいものだけどなあ〜。

+12V(右)の消費電流は9mAに対して、-12V側(左)は0mAです。

さらなる違和感は、つかっているOPアンプはNJM2742で、調べてみると単電源動作のオペアンプです。

そして出力が2.5Vのオフセットがあるユニポーラ出力であること。

さらにテスターで調べてみるとOPアンプのPin4(Vss)はセンサの-12Vピンと繋がっていません。

OPアンプのPin4はGNDに繋がっていました。ここでほぼ確信です。

このセンサって12Vの単電源で動くのでは?

ということで、-12Vの配線を外してみても問題なく動くことがわかりました。

必要電源は+12Vのみ

です。これはさらに便利だなあ〜。

早々に何か作りたくなってきました!

(おしまい)

追加テスト 2025.7.19

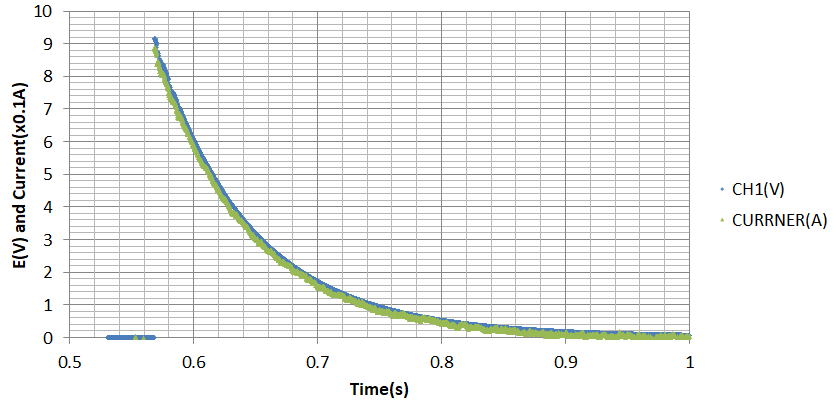

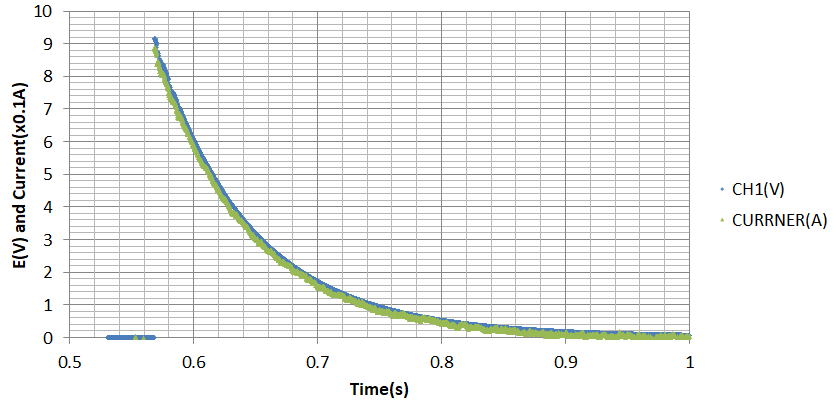

6800uFのコンデンサを10Vでチャージして10Ωの抵抗で放電させたときの、抵抗両端の電圧と流れる電流を

計測してみました。電圧で電流の関係は一致しているところをみると、過渡現象の計測もできそうです。

何kHzくらいまで計れるかは、一度ゲインフェーズアナライザで計ってみましょう。

過渡応答も計れそうです。どこまで高速な現象が計れるかな?

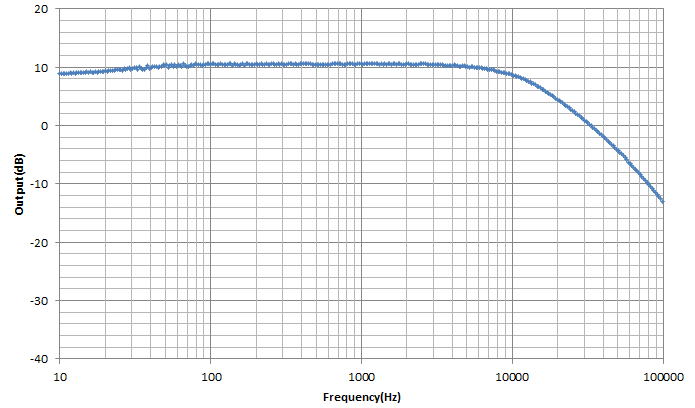

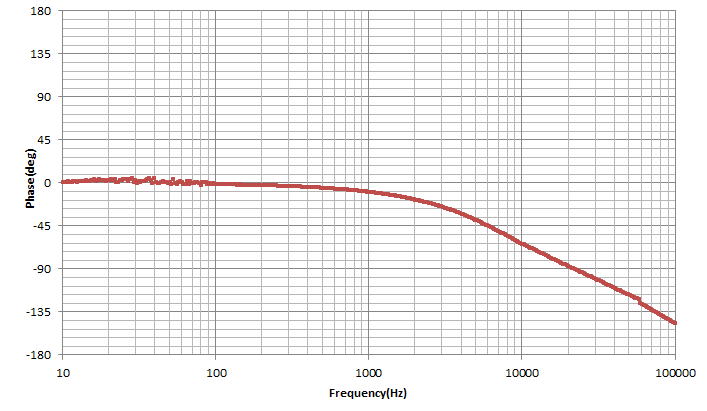

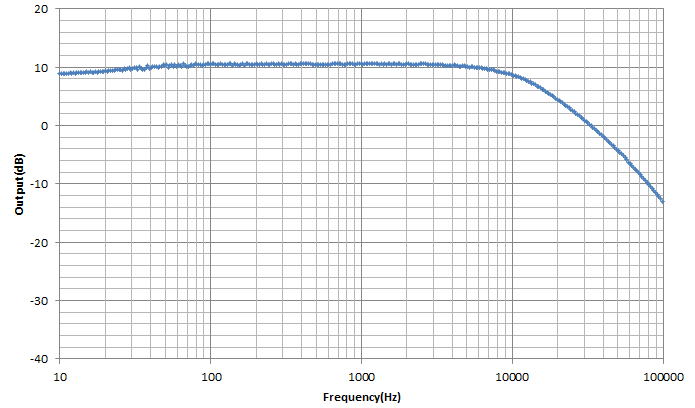

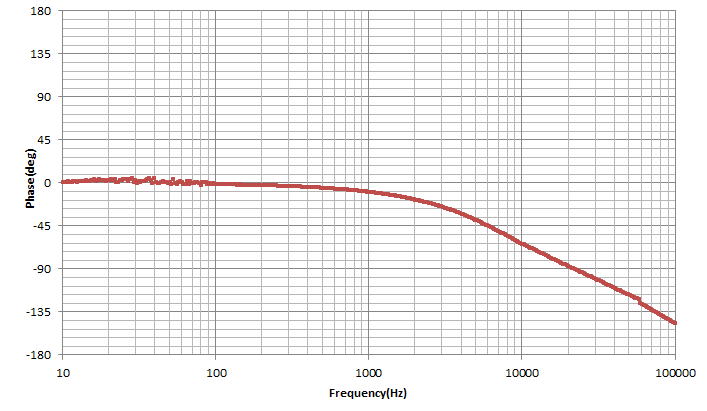

周波数特性は

ついでなので測定してみました。-1dBまでを許容するなら10kHzくらいまでは計れそうです。

-3dBまでなら20kHzまで使えそうですが、オーディオ用ではないからなあ〜。それに-3dBって-30%だから

誤差大きすぎです。位相遅れを気にするなら、2kHzくらいまでかなあ〜。

やっぱり

周波数特性の測定では、アンプ出力±10Vで負荷抵抗10Ωにしたので、流れる電流は±1Aと結構あります。

で、今回の電流センサーにそれだけの電流を流すとやっぱりコイルから音が聞こえてきました。

音の大きさは五月蠅いほどではないですが、静かに測定したい場合は気になるかなあ〜。

(もう、おしまい)