ちょっとだけSimple IV & DIFF. Amp 基板をリニューアルしようかな、の巻き 2023.1.9

在庫切れ!

シングルOPアンプを使ったSimple IV & DiFF,Amp は2010年にv1をリリースしてから、

すでに10年以上経ちますが、細く長が〜く在庫が動いていました。何回か重版しましたが、

ついに先日に最後のV2基板の在庫が無くなってしまいました。

で、アンプ基板を製作するのに併せて、再度製作(重版)しようかと思いましたが、

もともとは、電流出力のDAC用に製作したのですが、最近のDACで電流出力のものは

ほとんどありません。一応、電流出力と謳っているものがありますが、基本は電圧出力です。

PCM1704やPCM1794などの純粋な電流出力のものってほとんど無い様に思います。

そのためV2基板では電圧出力DAC対応(というよりオフセット電圧を加えることが出来るように

したもの)とはしましたが、この際なので、ちょっとだけ変更して、汎用的な回路構成にしようと

思っています。

そうすることで、電流出力や電圧出力DACへの対応だけでなく、計装アンプにもできるようにと

という考えです。

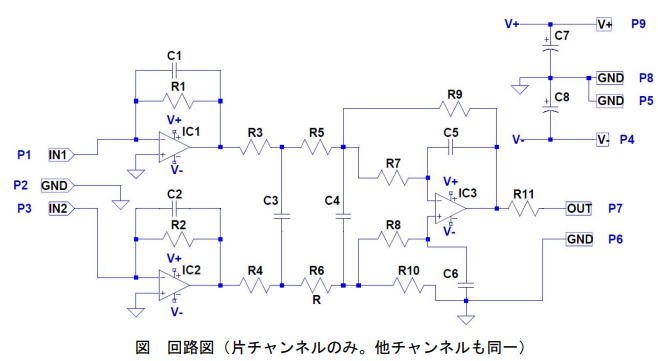

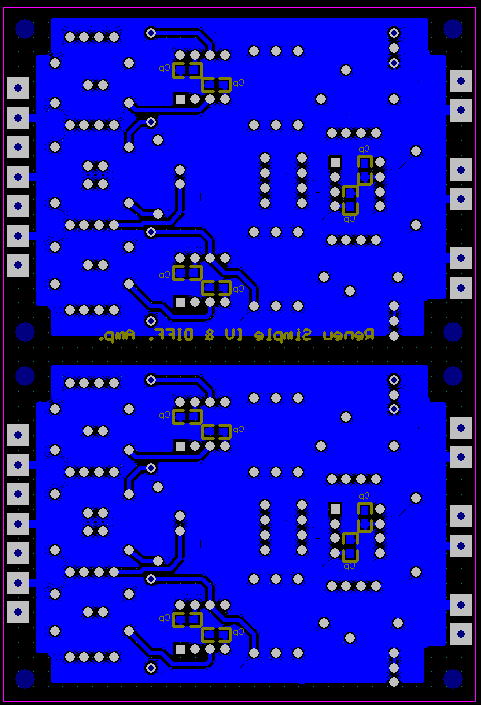

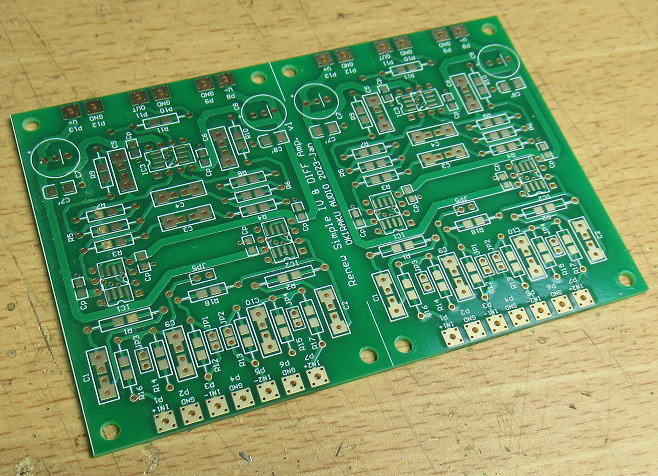

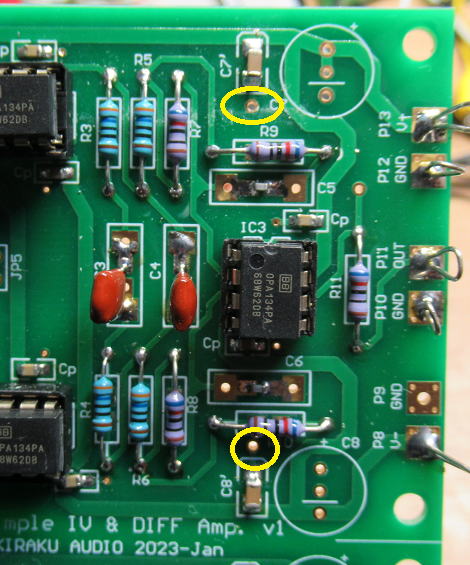

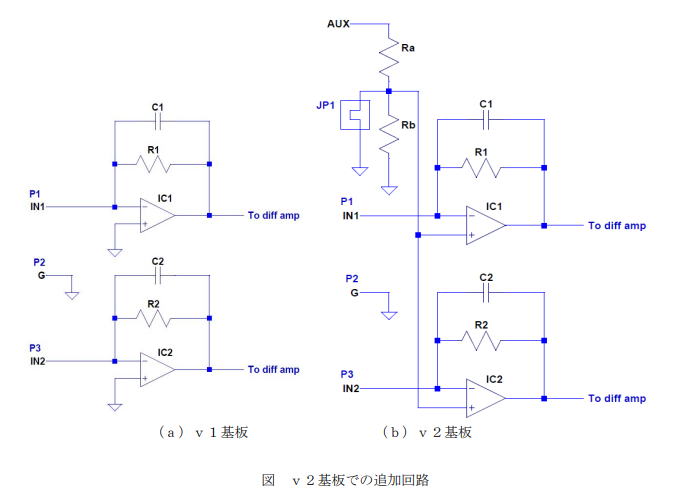

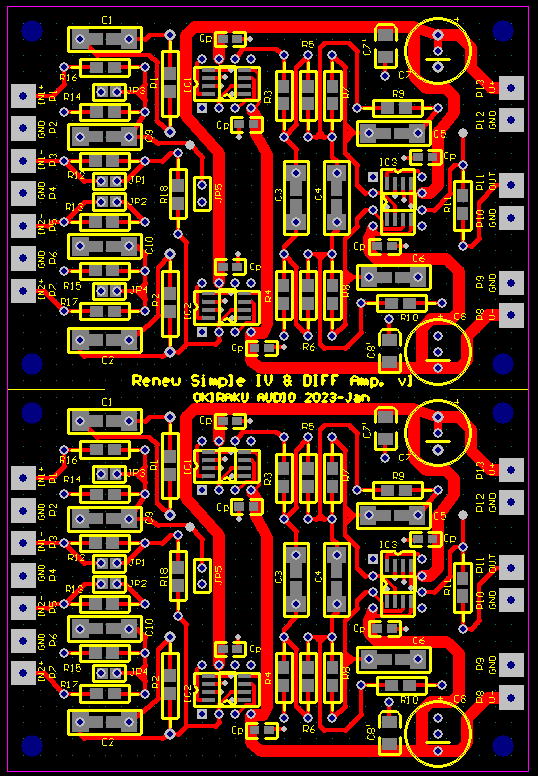

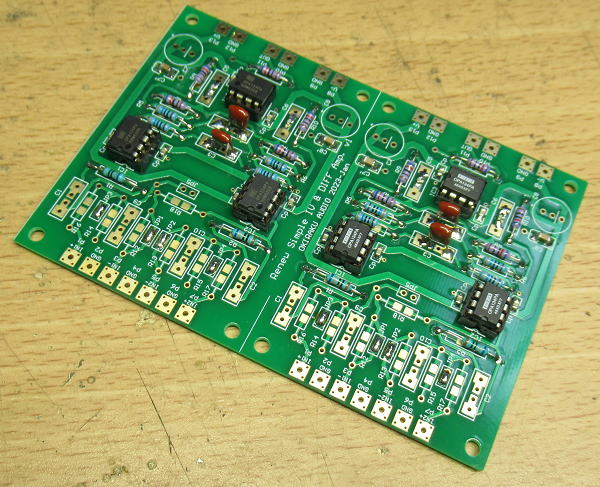

Simple IV & Diff. Amp基板です(これはV1基板です)。

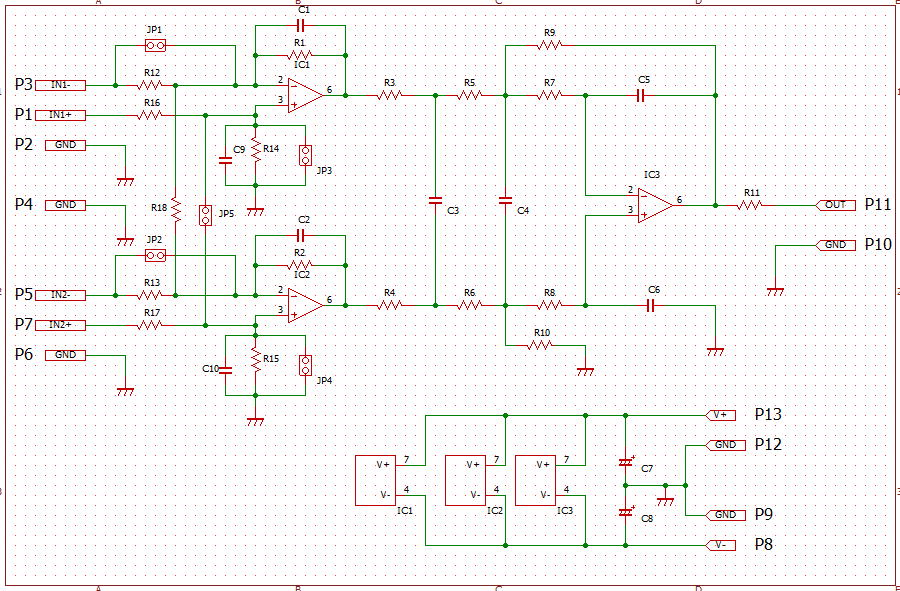

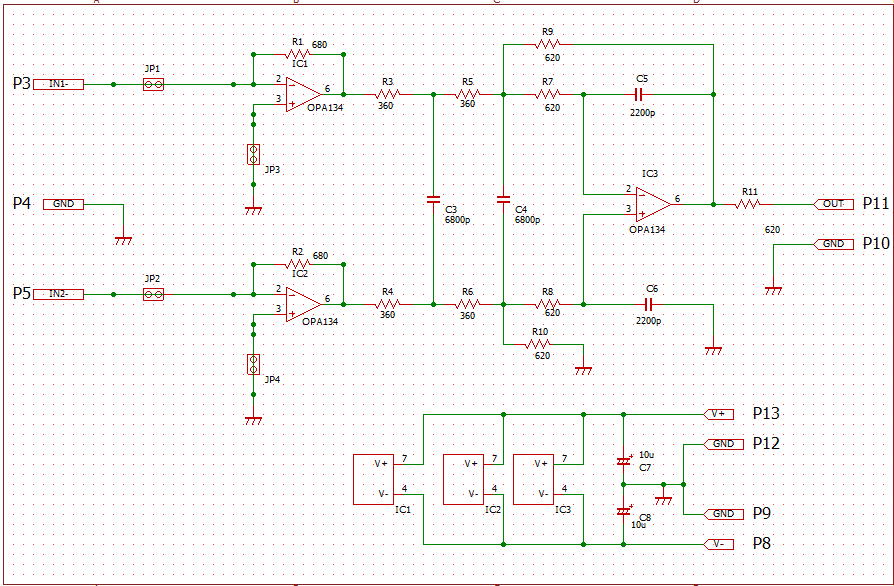

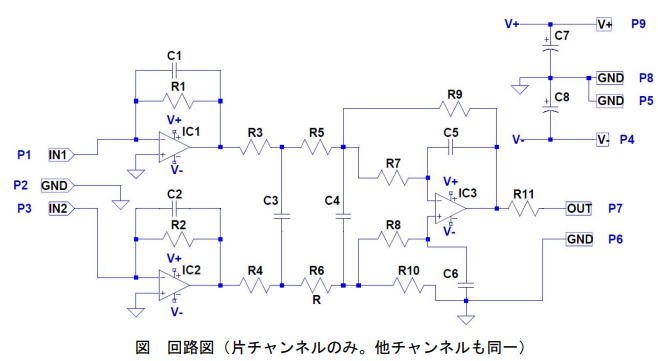

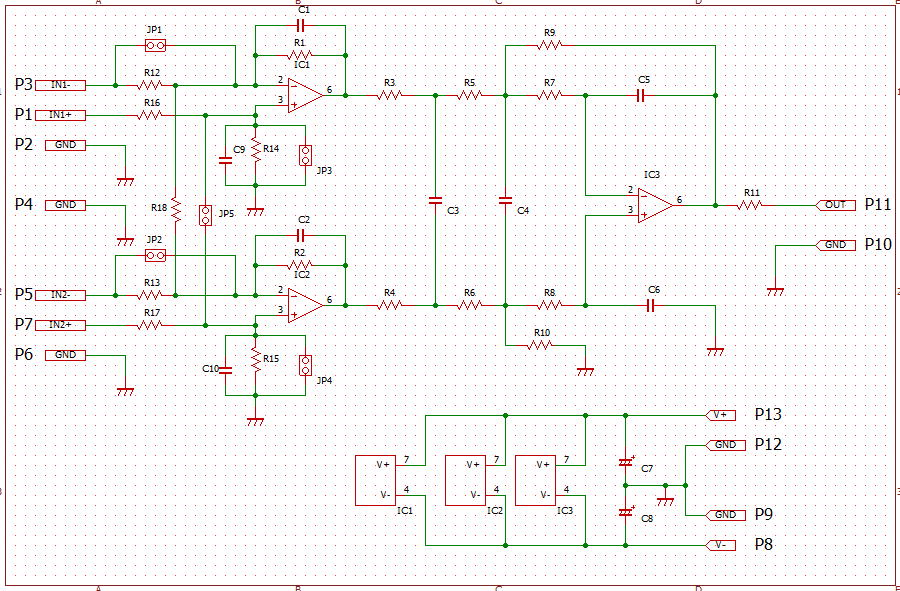

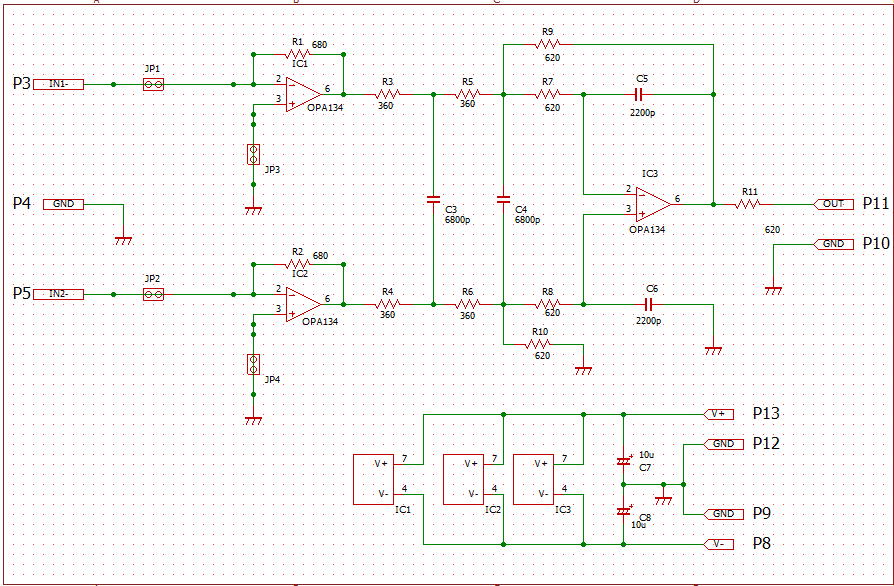

V1基板での回路図です。基本は電流出力DACを対象とした回路になっています。

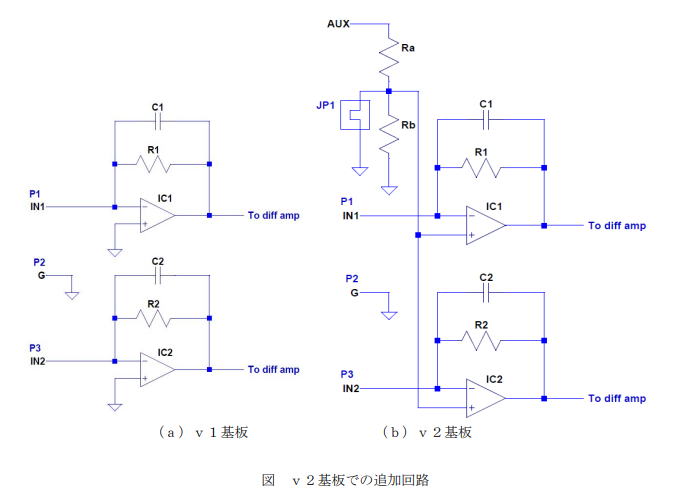

V2基板ではIVアンプ部分のOPアンプの正入力にオフセット電圧を加えられるようにしました。

これで電流出力を謳っているが、本質は電圧出力DACにも対応出来るようになりました。

変更箇所はちょっとだけ!

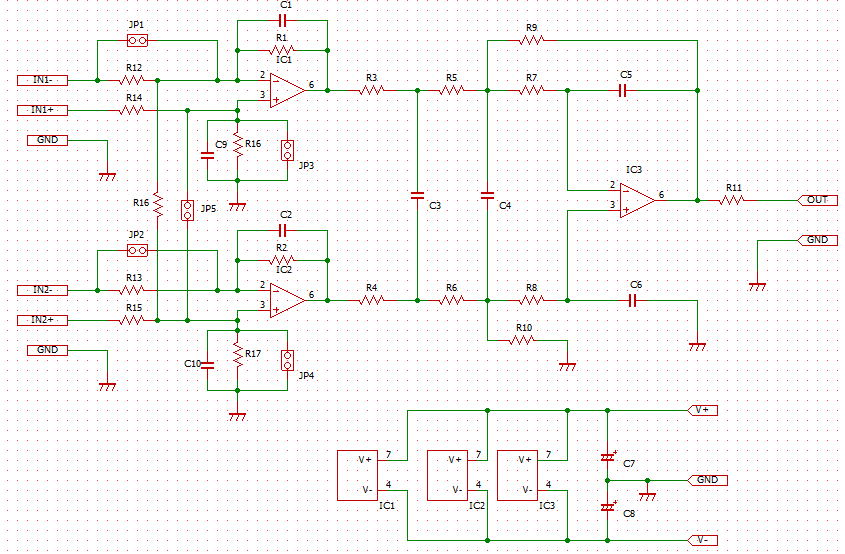

回路は下記の用にしようかと思います。基本回路は同じですが、入力をすこし変更です。

ほんと僅かな変更です。パーツ番号もV1版を踏襲します。そのため、ちょっと番号の付け方が変則的に

なっています。

ちょとだけ回路図を変更です。

ジャンパーのあるところには抵抗もあるので、あえてジャンパーを設けずに0Ω抵抗をとりつける(早い話がジャンパー線)

ようにしてもいいのですが、ちょっとした変更のときにジャンパー設定ができると便利なので、あえていれました。

あと、R16がすこし奇妙に思われるかもしれませんが、これは計装アンプとして使うときにゲインを設定するもので、

通常の使い方だと不要です。

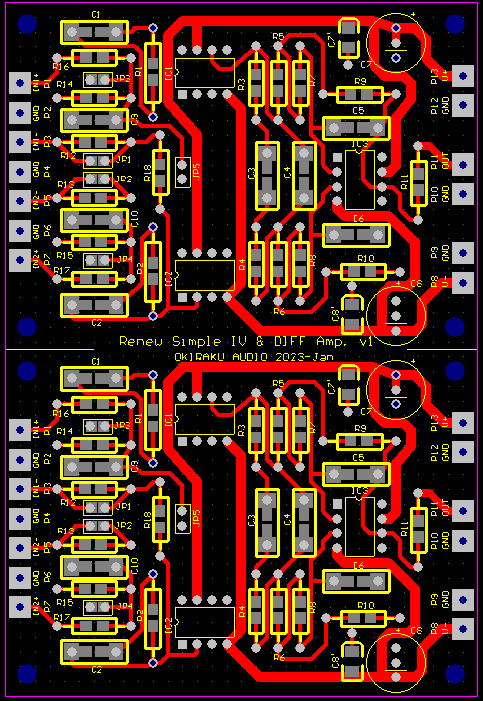

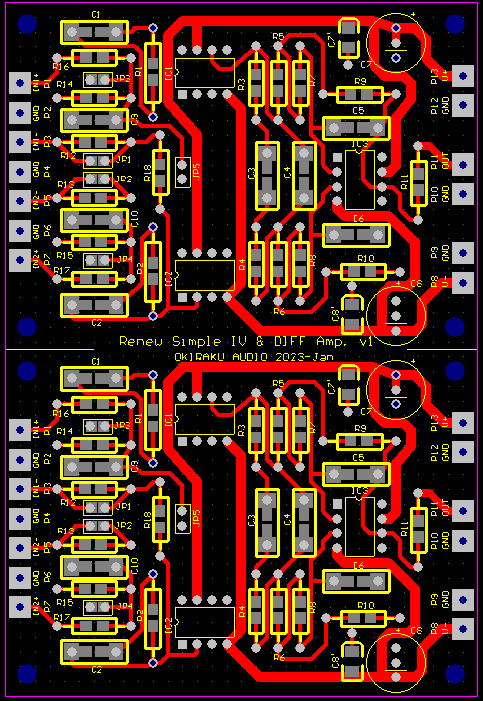

パターンもすこし変更

従来とは少し変更して、

・抵抗はチップ抵抗(2012サイズ)が取り付けられるようにする。

・コンデンサも表面実装部品が実装できるようにする。

としましょう。

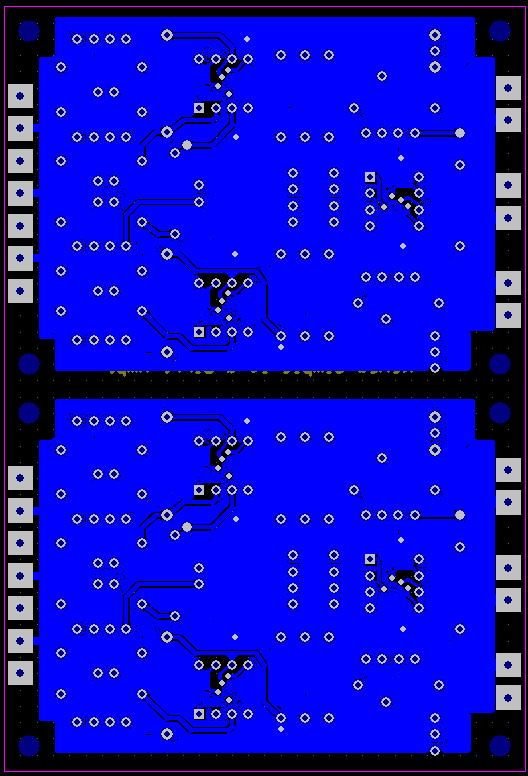

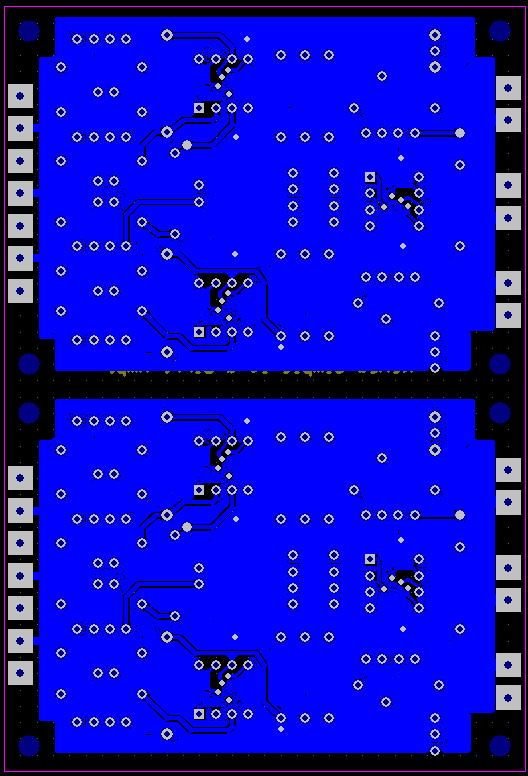

あと、パターンは従来は部品面をベタGND、半田面を配線としていましたが、

今回は反対に部品面をベタGND、部品面を配線とします。こうすることで、

信号の流れが見やすくなります。

パターンを書いてみましょう 2023.1.10

基板サイズならびに穴位置も従来器と同じにしました. たら、端子については入力側ですこし変更有です.

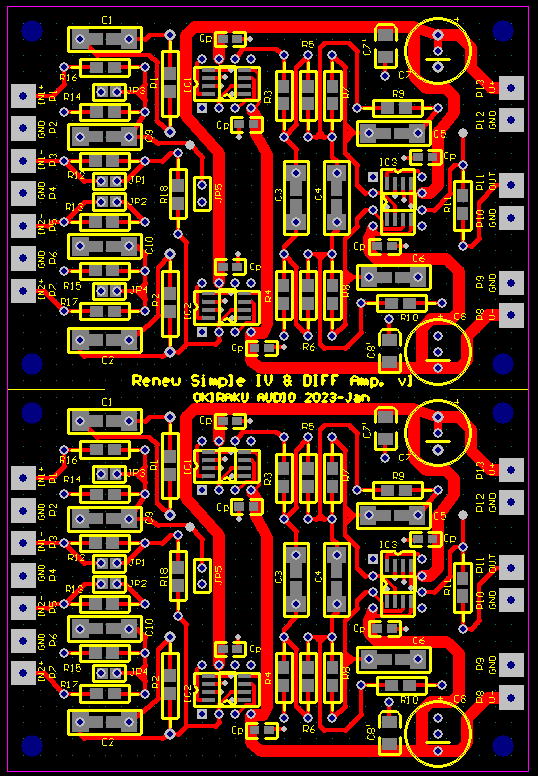

部品面です.

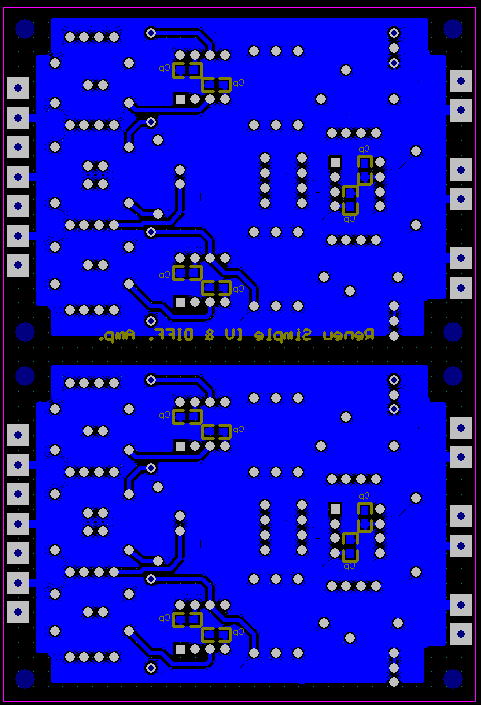

半田面です.

ちょっと修正 2023.1.11

比較的素子数の少ない回路パターンですが、見直すと間違いがありました。

そのため、すこし修正です。

併せて、OPアンプについてはDIP8以外にもSO8が搭載できるパターンを追加しました。

というのも、最近の高性能なOPアンプについてはDIPパッケージが無い物が増えてきました。

OPA827なんかそうですね。

ただ、SO8パッケージのシングルOPアンプについては秋月での取り扱いは少ないようです。

OPA827のDUAL化キットはあるのに、OPA827の単品はないのですよね〜。

Digikeyにも在庫がないようなので、どうしても使うならDIP化キットを購入して、基板から

引っぺがせばいいかな? でも、パッケージにストレス与えるのもちょっと躊躇していまいそうですが。

すこしパターンを修正です。OPアンプにSO8パッケージも使えるようにしました。

SO8のOPアンプパターンを設けるためにチップコンデンサは地上(部品面)に変更です。

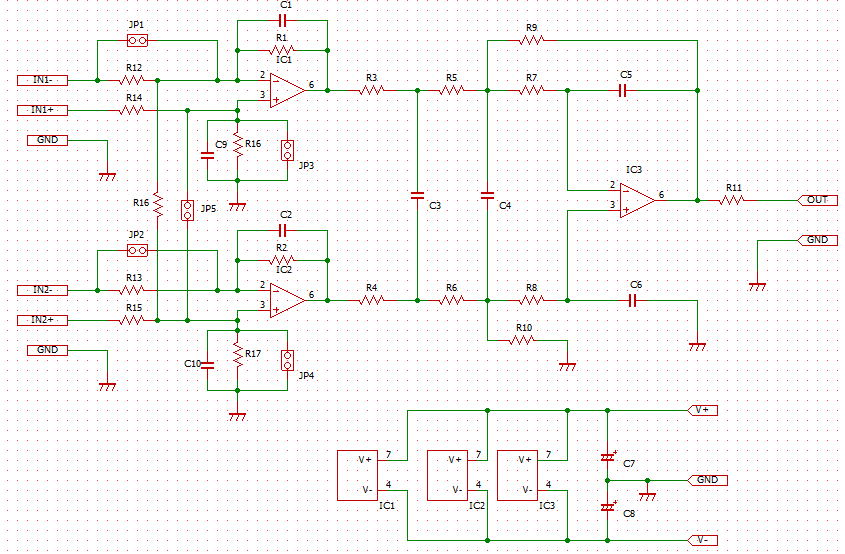

回路図も最終版を清書です。

回路図も清書しました。

これで製作しましょう!

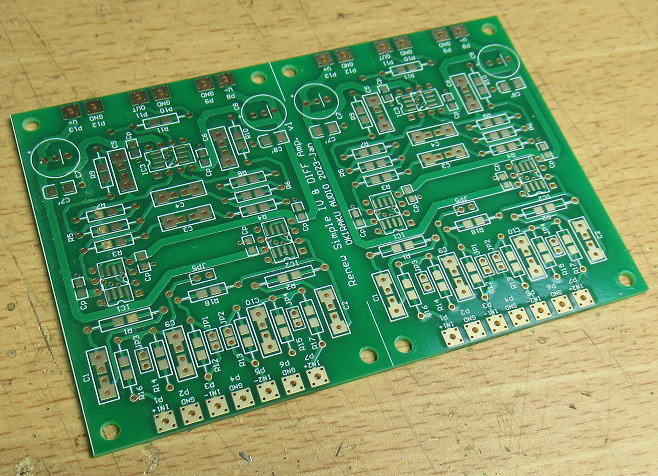

基板到着! 2023.1.19

ようやく出来てきました。 さて、何時手がつけられるかな〜。

基板到着です。こうやってみると、かなり金フラッシュの部分が多いな〜という感じです。

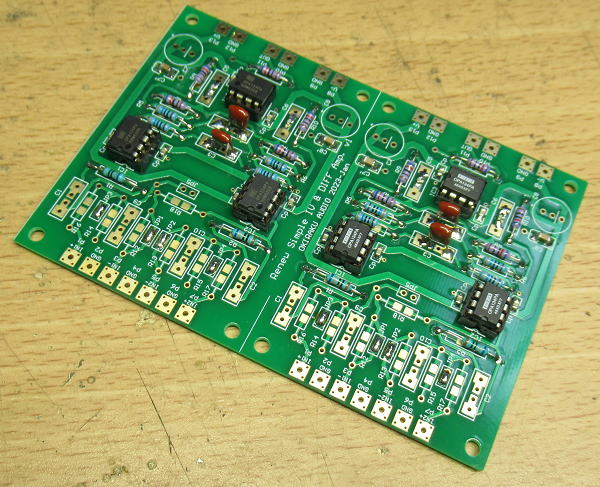

実装開始! 2023.1.20

早速実装開始です。OPアンプはお気に入りのOPA134を使いました。以前は秋月にもありましたが、

少し前に取り扱いがなくなったようです。以前は安く入手できましたが、今ではDIGIKEYで500円近くする

高級品です(笑。

回路は前作のSimpleIVの定数を同じで組んでいます。 そのためJP1〜JP4は半田ジャンパーしています。

また電解コンデンサではなく大容量のセラミックコンデンサとしています。

従来のSimple IV基板と同じ回路定数で組んでみました。

上記の実装の回路図になります。JP1〜JP4を半田ジャンパーしています。

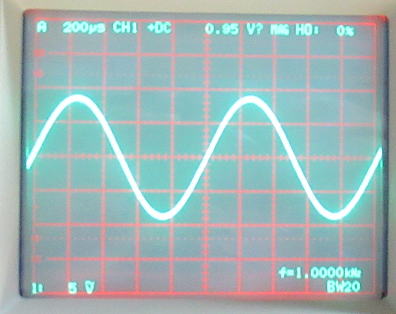

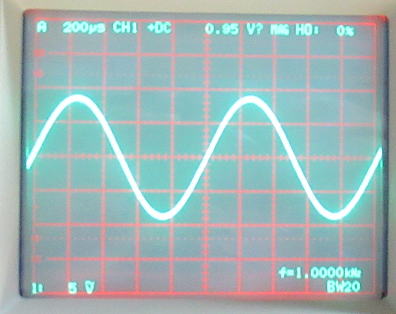

動かしてみましょう!

電流出力のDACとしてPCM1795を搭載したDAC179X-2.1 SHORTを使って、動作確認です。

PCM1795の電流出力は3.9mAppで、さらに2パラにしていますから7.8mAppになります。

一方PCM1704は2.4mAppですから2個パラにしても4.8mAppなので、Renew DAC1704用の回路定数だと

出力が大きくなってしまいます。

PCM1795だと中点電流(3.5x2=7mA)が加わり、最大電流は10.9mAです。

IV抵抗値は680Ωなので、IVアンプの出力電圧は最大でも7.5Vです。

OPアンプの電源としては±12V以上あれば十分でしょう。

電流出力型のDAC179X-2.1 SHORTと接続して動作確認です。

動作OKです。回路定数がPCM1704用ということもあり、PCM1795だと

電流出力も大きいので振幅もかなり大きいです。6Vrmsくらいになっています。

ついでに電流測定

最近製作した電圧&電流計で電流値を測定してみました。

1回路分で負側45mA、正側27mAでした。基板1枚の2回路分となると

その倍は必要なので正負とも最低限100mAの電流容量は必要でしょう。

OPアンプ3個程度で45mAと結構流れていますが、電流出力型のDACですから

仕方ないですね。 ちょっと電気代がかかりそう(笑。

1回路分の電流容量です。

さて、製作マニュアルを作成してSimple IV & DIFF Ampの後継機としてリリースしましょう。

リリースします. 2023.1.26

製作マニュアル:RenewSimpleIVManual.pdf

(いつもながらの超手抜きです)

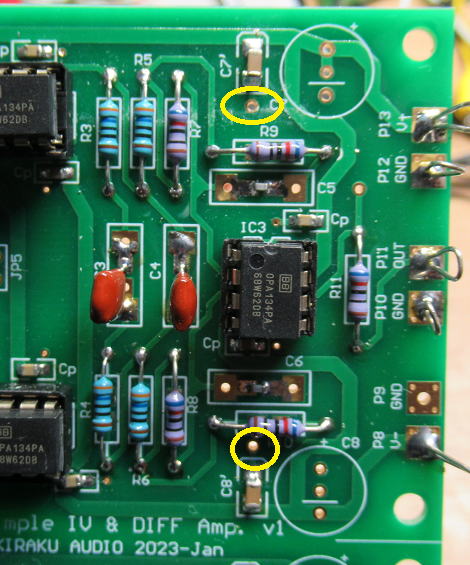

ミス発見! 2023.1.27

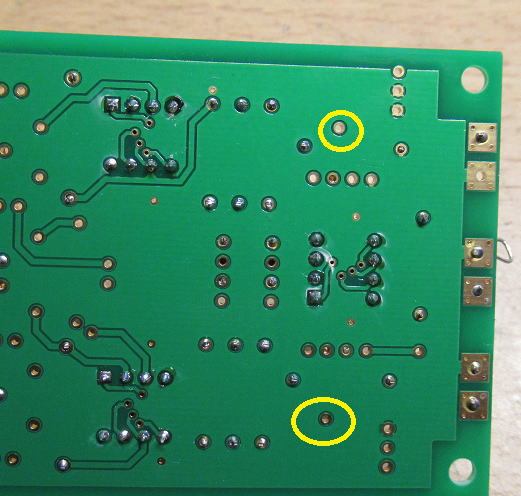

電源部分の電解コンデンサの隣に、チップ部品も取り付けられるようにC7’、C8’のパターンも付けていますが

そのGND側のパッドがベタGNDに接続できてないことを発見しました.

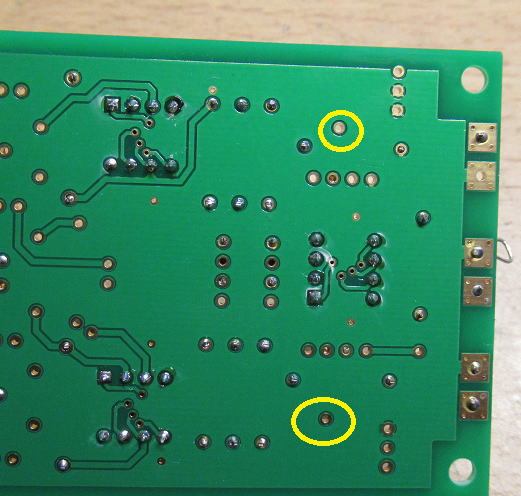

図の丸部分がベタGNDに接続されていません.

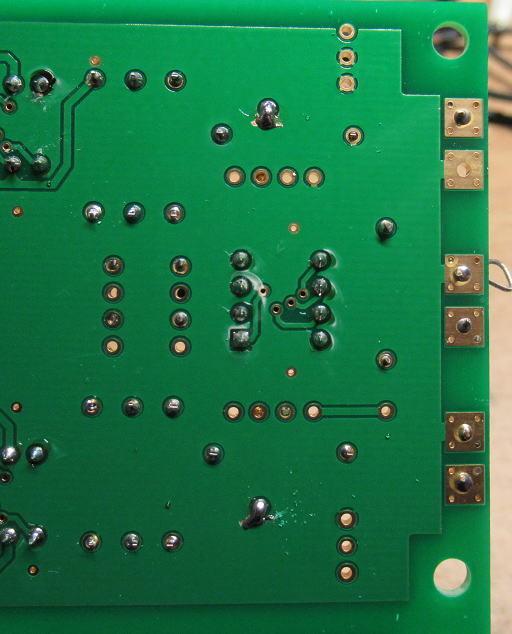

基板の裏面(半田面)から見るとこの位置です.

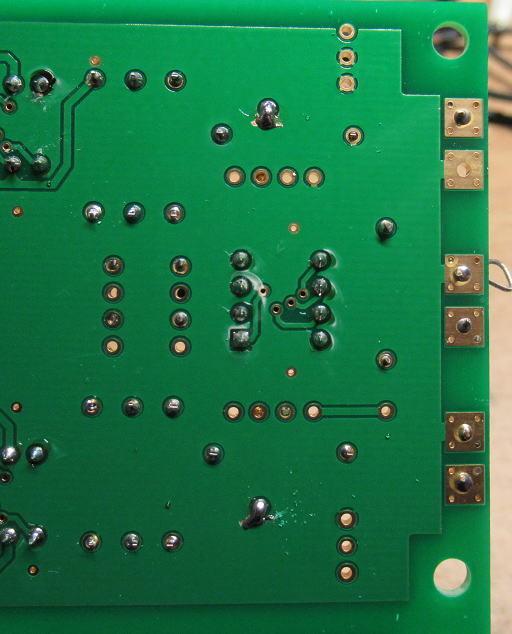

そのため、カッターの刃でレジストをすこし削って半田で接続です.

レジスト削ってベタGNDとパッドを半田で接続です.

こんな感じでです.

表面実装のコンデンサを取り付ける場合は修正ください(m_O_m).

(つづく)