�[�d���V������I�@2011.5.7

�c�c�r���U��������ēd�r�œ����悤�ɂ����̂͂����̂����A�d�r�̏[�d�킪���܂������q���ǂ��Ȃ��B

���g���Ă���[�d��͂P�O�N�O�ɍ�������̂ŁA�\���͂������ĊȒP�B

�[�d�r�ɒ�d�����Q���ԂS�U������������Ƃ������́B�d�r�̗e�ʂɂ��킹�ēd���l��I�Ԃ悤�ɂ��Ă����̂�

�d�r�ɂ�炸�[�d�\�Ȃ̂������ł��B��d����H�͕��ʂ̉�H�ł����A�����Ԃ̃^�C�}�[����������ɂ�

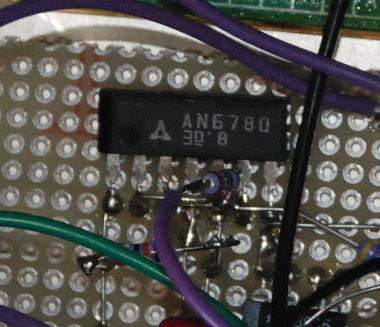

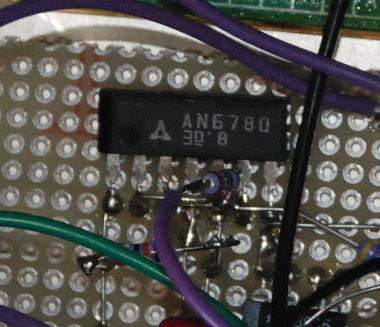

�����d��i���܂�Panasonic�j�̂`�m6780�Ƃ������̂������܂����B���Ԃ�H���Ŕ����Ďv���o�����悤��

�������̂��Ǝv���܂��B

�@�ʼn������q�����܂������Ƃ����ƁA�P�O�N�o�������������Ă���̂����ǁA�Ƃ��ǂ��[�d���o���Ă��Ȃ����Ƃ�����܂��B

�Ƃ����̂��\�P�b�g�̐ڐG�i�ړ_���_���H�j�s�ǂȂ̂��A�d��������Ȃ��Ƃ�������܂��B

���̏[�d��ł͓d��������Ă��邩�ǂ����̃`�F�b�N�͏o���Ȃ��̂ŁA���������e�X�^�[�Ń`�F�b�N���邱�Ƃ�

�K�v�Ȃ̂ł����A����͂��܂�ɂ��s�ւł��B

�Ƃ������ƂŁADDS�p�ɏ[�d�r�������Ƃ��������̂ŁA������@��ɏ[�d���V�����邱�Ƃɂ��܂����B

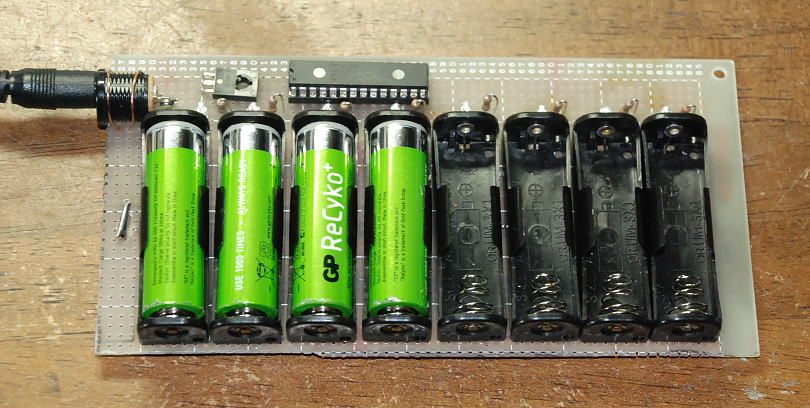

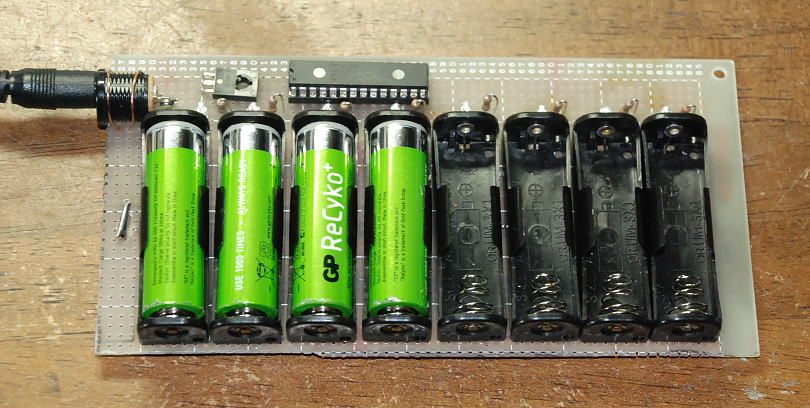

�P�O�N�O�ɍ�����[�d��B

�����͂��Ȃ藐�\�i�j�B�X�C�b�`���O�d���ɒ�d����H�{�^�C�}�[��g�ݍ��݂܂������قƂ�ǂ��d���ł��B

�@

�@

�^�C�}�[�Ɏg�����f�q�B���ꂪ���̏[�d��̗v�ł��B

�[�d���V������I

�[�d���V������Ƃ����Ă��A�s�̂ň��������Ă��邱�Ƃ����肠�܂�R�X�g��������̂��̂��炵���ł��B

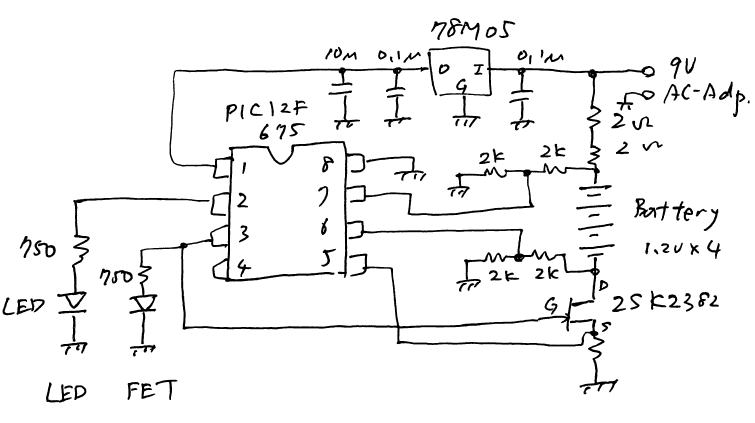

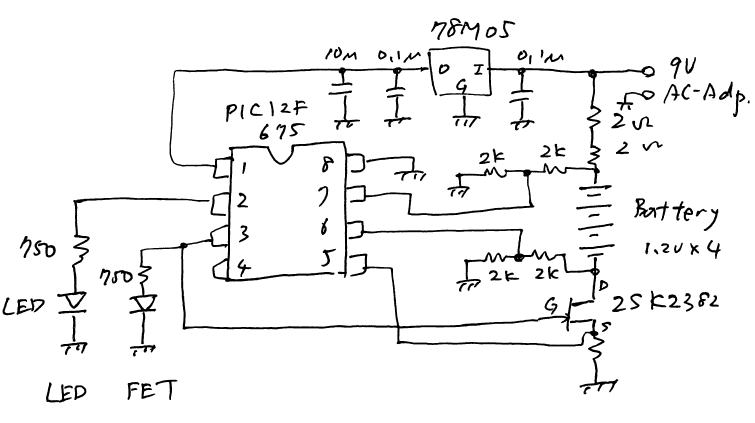

�Ƃ������ƂŁA���i���ɂ�����̂����ō���悤�ɁA���}�̂悤�ȉ�H�ɂ��܂����B

��{�͓K���ɓd���𗬂��āA�K���Ȏ��ԂŎ~�߂�Ƃ������̂ł��i�j�B

�^�C�}�[�ɂ�PIC�������Đ��䂵�āA�ꉞ�f���^�s�[�N���o���ł���悤�ɂ��Ă݂܂����B

�ł���d����H�ł͂Ȃ��̂ŁA�f���^�s�[�N�����삷�邩�́H�H�H�ł��B

�܂��A�[�d��~�̏����͈��̎��Ԃ��o�����ꍇ�A���邢�̓f���^�s�[�N�i-�Q0mV)�����m�����ꍇ��

�v���O������g�߂A���v�ł��傤�B

�@���������^��8P��PIC�ł��A�i���O���͒[�q���R������͕̂֗��ł��B���̒[�q���������ƂŁA

�[�d�r�ɓd��������Ă��邩�ǂ����̊Ď����ł��܂��B

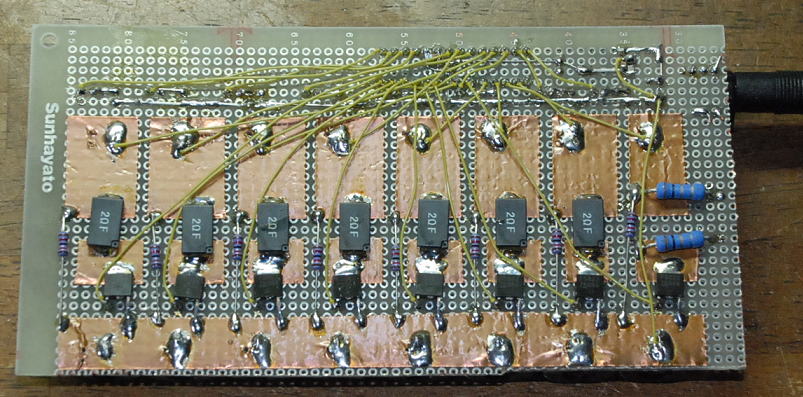

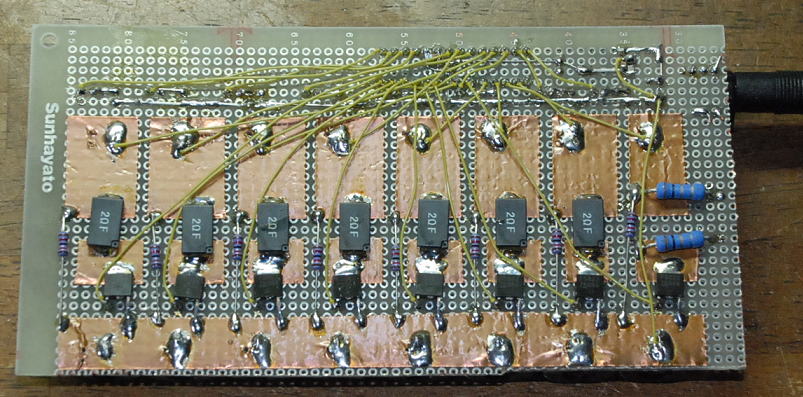

����A�V�������[�d��̉�H�}�BFET�̃\�[�X�ɂȂ����Ă����R�͂O�D�Q�Q��

���āA���̂��炢�̉�H�Ȃ̂ł����ɑg�߂����ł��B

�g�p�������i�͂���Ȋ����B

�@�v�����g��@ �F�@�@�@���܂��Ŗ�������̂��g�p�B

�@PIC12F675�@�@�F�@�@�@�Ƃ肠���������Ă��������́B���P�Q�O�~���炢�H

�@78M05�@�@�@�@�@�F�@�@�@�����ԑO��genpin.com�Ŕ������B�����������߂��P�O�O�ȏ㔃�����o��������B

�@2SK23852 �@�@�F�@�@�@�H���łS�Q�O�O�~�Ŕ����Ă��B�A���v�p�ɔ��������ǁA�����������Ȃ̂Ŏg���Ă݂��B

�@�o�b�e���@�@�@�@�F�@�@�@�H���̃j�b�P�����f�B�S�łV�X�O�~�B

�@�o�b�e���[�P�[�X�F�@������H���B

�@�k�d�c�@�@�@�@�@�@�F�@�@�@�ȑO�ɂT�O�O��������LED�����A�����ԍɂ������Ă����B�܂�����˂E�E�E�E

�@�R���f���T�@�@�F�@�@�@���܂�̃`�b�v���i���g���܂����B

�@��R�@�@�@�@�@�@�@�F�@�@�@�l�o�b�V�S�@�f�W�b�g�łP�O�~�������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�d�����o�p�Q����R�i�H���łS�P�O�O�~���������ȁH�j

�d�r�̂��鑤�̎����̗l�q�B

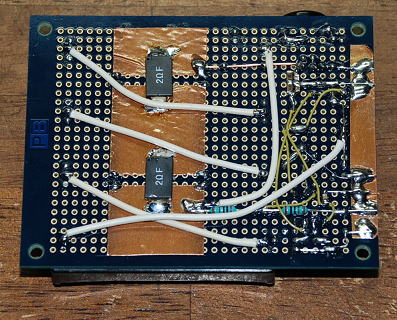

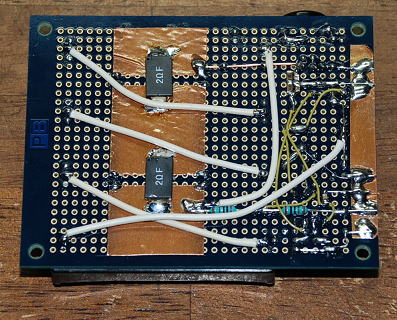

���c�ʂ̗l�q�B��R�̔M�������߂ɑ傫�߂̓����e�[�v��\��t�����B

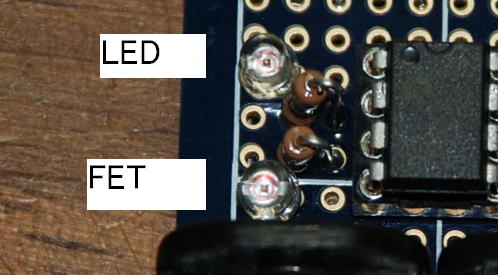

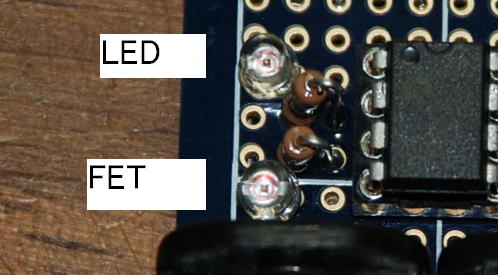

����m�F�p��LED���Q�Ƃ���܂����B

�����I

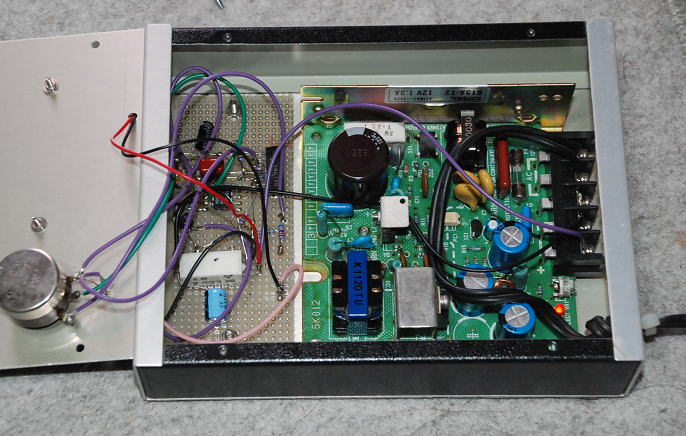

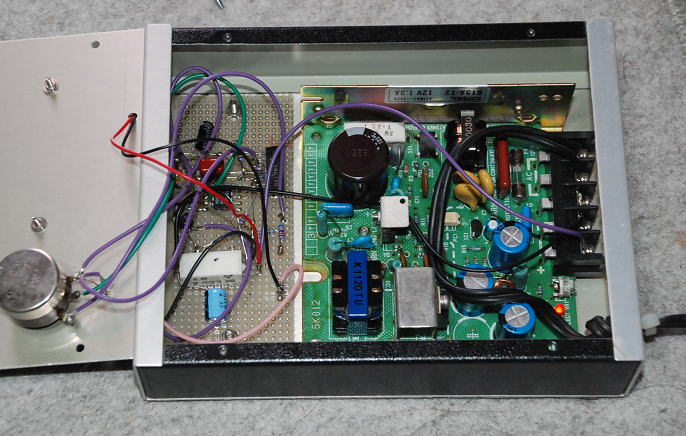

���̂��炢�̃n�[�h�Ȃ�R�O�����x�őg�߂܂����B�ŁA�����\�t�g��g�ݍ���ŏ[�d���Ă݂܂����B

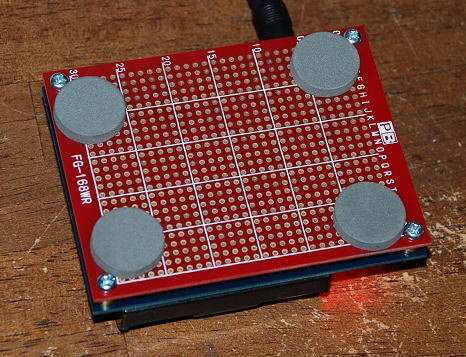

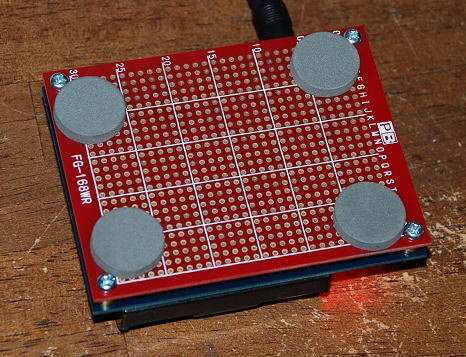

�[�d���̗l�q�B

���ʂ͔z���ɐG����Ȃ��悤�ɁA�ʂ̊�ŊW�����Ă����܂����B

���i�S���H�j�͂P�O�O�~�ψ�Ŕ��������̂ł��B

���샂�[�h�́H

����͊��S�ɔ��Y�^�ł����A���̂悤�Ȋ����ł����Ă��܂��B

| ������ |

LED |

FET |

���� |

| �[�d�r�̎����҂� |

���� |

�P�b�Ԋu�ŒZ���_�� |

�d�r�����������܂Ŋm�F��Ƃ��Â�B

�d�r�����������͓̂d��������邩�ǂ��������m���Ă���B |

| ���O�[�d |

�_�� |

�_�� |

�[�d�r�������ɏ[�d����ꍇ�͓d�����s����Ȃ��Ƃ������̂ŁA

�Ƃ肠������T���Ԃ͖�����ɏ[�d����B |

| �{�i�[�d |

�Q�g���œ_�� |

�_�� |

�{�i�[�d�B�[�d���I����������͉��L�̂ǂ��炩�B

�@��莞�Ԃ��߂����ꍇ�i��Q�D�T���F�[�d�d���͖�760mA)

�@�f���^�s�[�N�����o�i�|�Q�O�����j

�Ȃ��A�[�d���ɓd�r�����O���ꂽ�ꍇ�́u�[�d�r�̎����҂��v

��ԂɂȂ�悤�ɐݒ�B |

| �[�d���� |

���� |

���� |

�[�d�����ł��B

���̏�Ԃœd�r�����O���ꂽ�ꍇ�́u�[�d�r�̎����҂��v

��ԂɂȂ�悤�ɐݒ�B�����ɐV�����[�d�r������鏀���ɂȂ�܂��B |

�Q�l���\�[�X���o�C�i���[�����J�B

�����Ȃ��Ă��m��܂���i�j�B

<�>���łɕ��d�������I�@2011.5.8

�[�d�r���c�ʂ��o���o���̂܂܁A�ď[�d����Ǝ�����Z������i�ߏ[�d�ɂȂ���̂��łĂ���j���Ƃ�����A

���łɕ��d�������܂����B��H�͂������ĊȒP�ŕ��ׂ͂Q���̒�R�Ƃ��āAFET�X�C�b�`��ON/OFF

���܂��B������PIC�œd�����Ď����ĂP�u�ȉ��ɉ�����������d����߂�Ƃ������̂ł��B

�@�S�̂łW�{�̓d�r��ON�^�n�e�e�ƁA�d���̊Ď��A�����ĕ��d�����̕\�������킹�ĂQ�S�{��IO������̂ŁA

�K���ɑ��̑���PIC16F886(28p)�������܂������A����Ă���Œ��i���͉�H�}���`�����ɍ�Ƃ��Ă��j��

���̐������肬��Ȃ̂ɋC�t���܂����i�j�B

�@�Ƃ����̂�PIC16F886�͂Q8P�ł����A���̂����R�{���d���B������I/O�̂P�{�͓��͐�p�iAD���͂ł��Ȃ��j�̂�

�����g����̂͂Q�S�{�����B�Ƃ������Ƃł��肬��ł����B

�@ �X�C�b�`�͂e�d�s�ɒZ�����m����M���m�Ȃǂ�����IC�ł����A�قƂ��FET�Ɠ����悤�ɂ�������̂�

�H���łP�O�Q�O�O�~�ł����B�X���Ŕ����܂������A�ʔ̂ɂ͂Ȃ��悤�ł��B

�֗��Ȃ̂ł܂��s�����Ƃ��ɂł���������ł����܂��傤�B

FET���X�C�b�`�Ƃ��Ďg�����Ƃ��̃����b�g�́A�i�n�m��R�����������̂ł���j�d���~�������������M���������A

�Q�[�g�d��������Ȃ��̂ŋ쓮�p�̒�R���Ȃ���i���܂萄���ł��Ȃ���������܂��E�E�E�E�B������

�o�C�|�[���͓d�������p�ɕK�v�ł��j�Ƃ����Ƃ���ł��B

�@�f�����b�g�͏��X���������Ƃł��傤���B�A

���̕��d��͑O�X����~�����������̂ł����APIC���g����悤�ɂȂ��Ă悤�₭���C�y�ɍ�邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂����B

�P�O�[�d�r�̕��d��B���ꂼ��ʂɕ��d�Ǘ����ł��܂��B������P��PIC�ŏ����ł���̂ŕ֗��ł��B

�����̗l�q�B����ɂQ���̒�R�ׂɂ��ăX�C�b�`�i�e�T�O�Q�Q�|�k�|�e�Q�Q�V�j��ON/OFF���Ă��邾���ł��B

14�N�Ԃ�̔��Y�^�@2025.3.28

PIC16F886�̃v���O����

| LED |

�o�b�e���[�d�� |

���l |

| �_�� |

1.2V�ȏ� |

|

| �������_�� |

1.1�`1.2V |

|

| �����_�� |

1.0�`1.1V |

|

| ���� |

1V�ȉ� |

��x1V�ȉ��ɂȂ�ƁA���d�����D

�ĕ��d����ꍇ�́A�d�r�����������B |

PIC�̃s���z�u��

�o�b�e���[�͉E���獶�ւP�`�W�ԁD

�����Ă���PIC16F886��AD���̓s���͂��Ȃ�ϑ��I�ł��D

�v���O����������������Ƃ��āAPIC18F27Q43���g���ꍇ��AD���͂����L�D

|

16F886 |

�ڑ��� |

PIC�̃s���z�u |

�ڑ��� |

16F886 |

|

|

|

|

1 |

E0 |

B7 |

28 |

LED8 |

|

|

| sAN0 |

sAN0 |

BATTERY8 |

2 |

A0 |

B6 |

27 |

LED7 |

|

|

| sAN1 |

sAN1 |

BATTERY7 |

3 |

A1 |

B5 |

26 |

LED6 |

|

|

| sAN2 |

sAN2 |

BATTERY6 |

4 |

A2 |

B4 |

25 |

LED5 |

|

|

| sAN3 |

sAN3 |

BATTERY5 |

5 |

A3 |

B3 |

24 |

BATTERY1 |

sAN9 |

��AN11 |

|

|

GATE8 |

6 |

A4 |

B2 |

23 |

BATTERY2 |

sAN8 |

sAN10 |

| sAN5 |

sAN4 |

BATTERY3 |

7 |

A5 |

B1 |

22 |

BATTERY4 |

sAN10 |

sAN9 |

|

|

|

8 |

GND |

B0 |

21 |

GATE1 |

|

|

|

|

GATE7 |

9 |

A7 |

Vcc |

20 |

|

|

|

|

|

GATE6 |

10 |

A6 |

GND |

19 |

|

|

|

|

|

GATE5 |

11 |

C0 |

C7 |

18 |

LED4 |

|

|

|

|

GATE4 |

12 |

C1 |

C6 |

17 |

LED3 |

|

|

|

|

GATE3 |

13 |

C2 |

C5 |

16 |

LED2 |

|

|

|

|

GATE2 |

14 |

C3 |

C4 |

15 |

LED1 |

|

|

(�����܂��H�j

�@

�@